Jazz Records (les chroniques de l'année en cours)

Jazz Records (recherche alphabétique)

Jazz Records (recherche chronologique)

Jazz Records (Hot Five: la sélection de la rédaction)

Jazz Stage (les comptes rendus clubs, concerts, festivals de l'année en cours)

|

|

JAZZ RECORDS • Chroniques de disques en cours •

Ces chroniques de disques sont parues exclusivement sur internet de 2010 (n°651) à aujourd’hui. Elles sont en libre accès.4 choix possibles: Chroniques en cours (2021), Jazz Records/alphabétique (2010 à 2021 sur internet), Jazz Records/chronologiques (2010 à 2021 sur internet), Hot Five de 2020 et 2021.

En cliquant sur le nom du musicien leader dans le programme des chroniques proposées, on accède directement à la chronique. Toutes les autres chroniques sont parues dans les éditions papier de 1935 (n°1) à février 2013 (n°662). A propos des distinctions, elle ne résument que la chronique, pour sacrifier à la tradition déjà ancienne des notations et à la mauvaise habitude moderne d'aller vite; nous avons choisi d'ajouter, en 2019, un niveau (les curiosités) pour donner plus de nuances, car les lecteurs ne lisent pas toujours les chroniques en entier. Nous pouvons résumer l'esprit de ces niveaux d'appréciation par un raccourci qualitatif (Indispensables=enregistrement de référence, historique; Sélection=excellent; Découverte= excellent par un(e) artiste pas très connu(e) jusque-là; Curiosité=bon, à écouter; Sans distinction=pas essentiel pour le jazz selon nous). Cela dit, rien ne remplace la lecture de chroniques nuancées et détaillées. C'est dans ces chroniques de disques, quand elles sont sincères, c'est le cas pour Jazz Hot, que les amateurs ont toujours enrichi leur savoir. |

Au programme des chroniques

|

2021 >

|

2020 >

|

Des

extraits de certains de ces disques sont parfois disponibles sur

Internet. Pour les écouter, il vous suffit de cliquer sur les pochettes

signalées par une info-bulle.

© Jazz Hot 2021

|

Joey DeFrancesco + The People Joey DeFrancesco + The People

Project Freedom

Imagine (prelude), Project Freedom, The Unifier, Better Than

Yesterday, Lift Every Voice and Sing, One, So Near-So Far, Peace Bridge, Karma,

A Change Is Gonna Come, Stand Up

Joey DeFrancesco (org, kb, tp), Jason Brown (dm), Troy

Roberts (ts, ss), Dan Wilson (g)

Enregistré à New York, date non précisée (prob. 2016-2017)

Durée: 1h 04’ 20”

Mack Avenue 1121 (www.mackavenue.com)

Joey DeFrancesco Joey DeFrancesco

More Music

Free, Lady G, Just Beyond the Horizon, In Times of

Reflection, Angel Calling, Where to Go, Roll With It, And If You Please, More

Music, This Time Around, Soul Dancing

Joey DeFrancesco (org, tp, ts, p, voc), Michael Ode (dm),

Lucas Brown (g, org, kb)

Enregistré les 16-18 janvier 2021, Tempe, AZ

Durée: 1h 05’ 21”

Mack Avenue 1186 (www.mackavenue.com)

Joey DeFrancesco aime passionnément la musique et le jazz en

particulier, il adore jouer, et ça se sent aussi bien sur scène que dans ses

enregistrements. Il appartient à la grande famille des organistes de jazz qui

réunissent le drive, le blues, le spiritual, l’expression, le «groove» car

c’est souvent ce terme qui réunit les organistes. Même pour les néophytes ou le

grand public qui ne connaît pas la source biographique qui fonde cet amour et

cette implication dans la musique de jazz en particulier, cette énergie est

perceptible, comme pour n’importe quelle oreille, dans ces deux disques en

particulier. Car la famille DeFrancesco, c’est plusieurs générations

dévouées à la musique, avec un père, Papa John Francesco, déjà organiste

reconnu et dont Joey est la continuation sans aucun hiatus. Joey, c’est un

gamin surdoué dans cet environnement familial qui joue dès son jeune âge avec des musiciens de haut niveau à

Philadelphie (il est né dans un faubourg de Philadelphie, à Springfield, PA, en

1971), Hank Mobley et Philly Joe Jones entre autres, et sa compréhension intime

de l’esprit du blues, des codes du jazz («Stand Up»), n’est donc pas un sujet d'étonnement.

Si ce gourmand de musique pratique tous les instruments avec

bonheur, y compris le chant, comme ces enregistrements en témoignent, c’est à

l’orgue qu’il nous procure les plus profondes sensations comme sur «Project Freedom»

ou «Stand Up» du premier disque. Dans ce disque, l’adjonction d’un excellent

Troy Roberts et du virtuose Dan Wilson (g) apporte ce surcroît de profondeur,

cette épaisseur («Karma», «A Change Is Gonna Come») qui naît de l’échange par

rapport au second disque où Joey DeFrancesco est un peu l’homme-orchestre, et

où il se (nous) fait vraiment plaisir,

peut-être pour compenser cette triste époque. Sans doute que la localisation de

l’enregistrement en Arizona du second disque explique-t-elle cette réalité. Les

batteurs, Jason Brown et Michael Ode, en l’absence de bassiste (basse au pied

par l’organiste), sont efficaces et sobres. Sur

le second disque, un organiste, guitariste, Lucas Brown, vient parfois seconder

avec bonheur Joey DeFrancesco, quand le leader adopte le saxophone, la

trompette ou le piano sur lequel il est évidemment très virtuose («In Times of

Reflection») ou plus largement les claviers.

Joey DeFrancesco est un musicien sans surprise;

entendons-nous, sans mauvaise surprise. Ses enregistrements, ses concerts, sa

personnalité ont ces qualités de générosité, de simplicité et puissance

expressive qui garantissent toujours un contenu de jazz naturel, direct, un

jazz populaire qui enthousiasme. L’orgue Hammond B3 est aussi dans le jazz une

tradition qui est rarement décevante, et si on peut résumer le groove à la

recette des organistes, disons qu’il y faut l’élaboration du jazz, l’esprit du

blues, la conviction du spiritual, la danse du funk, l’énergie du drive, et un

peu de folie sonore savamment mêlée dans les rouleaux de la tradition afro-américaines

possédée par les «cookers». Joey De Francesco est né dans ce bain, et sa

musique, complexe et naturelle, possède tous ces ressorts, toutes ces qualités:

de la grande musique populaire. En cette période d’absurdité sans limite, Mack

Avenue continue d’enrichir le catalogue du jazz de beaux enregistrements, bravo

et merci à eux, ils sont parmi les rares à garder des repères.

© Jazz Hot 2021

|

Dino Plasmati-Antonio Tosques GuitArt Quartet Dino Plasmati-Antonio Tosques GuitArt Quartet

On Air

Airegin, Everything I Love, Lazy Bird, Boundless Energy, In

Your Own Sweet Way, I’ve Accustomed to Her Face, My Secret Love, When Sunny

Gets Blue, Who Can I Turn To?, Turnaround

Dino Plasmati, Antonio Tosques (g), Bruno Montrone (org),

Marcello Nisi (dm)

Enregistré les 21 et 22 juillet 2020, Matera (Italie)

Durée: 1h 04’ 14’’

Caligola Records 2287 (https://dinoplasmati.wixsite.com/jazzman)

The Untouchable Band The Untouchable Band

Sammy' n' Action

Fancy Pants*, Tall Cotton, Front Burner**, Quintessence, 88

Basie Street, Basie Straight Ahead, Fun Time, Ya Gotta Try… Harder°

Dino Plasmati (lead, g), Tony Santoruvo, Marco Sinno (tp),

Franco Anguilo, Antonio Pace (tb), Gianni Binetti (as), Francesco Lomangino

(ts), Enzo Appella (bar), Michele Campobasso (p), Nico Catacchio (b), Vito

Plasmati (dm) + Nicola Cellai*, Fabio Morgera** (tp), Massimo Morganti (tb)°,

Michael Rosen (ts)**

Enregistré en février et mars 2021, Matera, Bari (Italie)

Durée: 38’ 10’’

Angapp Music 165 (https://dinoplasmati.wixsite.com/jazzman)

Dino

Plasmati est né le 9 juillet 1972 à Matera, dans le sud

de l’Italie en Basilicate, une cité de 60000 habitants classée au

patrimoine de l'Unesco en 1993 et Capitale européenne de la culture en

2019, où Pier Paolo Pasolini tourna L'Evangile selon Saint Mathieu, et contribua, à sa façon (un coup de gueule) à la protection de l'héritage populaire, les Sassi,

les quartiers populaires menacés par l'urbanisation sauvage. Dino

Plasmati est devenu un activiste de la scène culturelle locale depuis

déjà près de vingt ans. Fils d’un musicien amateur, il a baigné très tôt

dans le jazz. Il débute l’apprentissage de la guitare à 9 ans et monte

son premier groupe à

15 –Meridiana– avec lequel il tourne et enregistre quatre albums.

Diplômé du

Conservatoire de Matera, il suit à l’été 1989 un stage du Berklee

College of

Music à Pérouse. Il se forme également auprès de plusieurs musiciens à

l’occasion

d’autres master-classes de Pat Metheny, du regretté Pat Martino ou

encore du compositeur et arrangeur Larry Blank. Dino Plasmati cultive

ainsi son lien avec

la terre de naissance du jazz –où il s’est produit– tout en restant

implanté dans sa ville, dont il anime la scène jazz depuis 2006, à

travers

l’association Mifajazz, et où il a également fondé un festival de big

bands en

2009; son activité de musicien se partageant entre petites formations et

direction

de grands orchestres, comme en témoigne les deux excellentes productions

dont

il est ici question. Ajoutons que parmi ses très nombreuses

collaborations on

compte Bobby Watson (invité sur un précédent album en big band), Chris

Potter, Randy Brecker, Steve Grossman, Brian Charrette ou encore Paolo Damiani

et Paolo Fresu.

Sur On Air, Dino

Plasmati est en tandem avec un autre guitariste, Antonio Tosques,

soutenu par

un orgue Hammond et une batterie. Les deux guitaristes, de sensibilité

très proche, se répondent et entremêlent leur jeu avec une finesse

extrême (l'enregistrement stéréo permet néanmoins de les distinguer chacun par un canal audio différent), Dino

Plasmati se révélant cependant un peu plus volubile que son partenaire. Hormis une jolie

balade signée de Dino Plasmati, «Boundless Energy», l’album est constitué essentiellement

de compositions du jazz et s’ouvre sur le dynamique «Airegin» de Sonny Rollins

où, d’emblée, le soutien rythmique apporté par l’orgue et la batterie révèle tout

son intérêt; son intensité doit beaucoup au drive musclé de Marcello Nisi,

auteur de réjouissantes interventions. Mais c’est avant tout le duo de guitares

qui fait le charme de cet enregistrement effectué dans une esthétique bop et

donnant lieu à des reprises très personnelles et fort réussies («Lazy Bird» de

John Coltrane) avec aussi une touche de blues («Turnaround» d’Ornette

Coleman). La douce et légère poésie qui parcourt le disque (superbe version du «Everything

I Love» de Cole Porter) paraît presque irréelle en ces temps de totalitarisme

sanitaire mondialisé.

Avec Sammy’ n’ Action,

Dino Plasmati, à la tête de son Untouchable Band –un ensemble qui compte

onze

musiciens (sans les invités), dont le frère du leader, Vito, à la

batterie– rend hommage à l’arrangeur et compositeur de la productive

communauté italo-américaine Sammy Nestico (1924-2021), l’enregistrement

intervenant un mois seulement après sa disparition le 17 janvier 2021.

Sammy

Nestico est connu pour sa collaboration avec Count Basie entre

1968 et 1983: le fait est que l’esprit du Count irrigue cet album dont

le

répertoire, quasi exclusivement de la main de Sammy Nestico (à

l’exception de

«Quintessence» que l’on doit à Quincy

Jones, mais dont Sammy Nestico cosigna les arrangements) est pour l’essentiel

gravé sur des disques de Basie: «Basie Straight Ahead» et «Fun Time» de Basie Straight Ahead (Dot, 1968), «Tall

Cotton» et «Front Burner» de Basie Big Band (Pablo, 1975), «88 Basie Street» et «Fancy Pants» de deux

albums éponymes (Pablo, 1983). Le bon collectif animé par Dino Plasmati insuffle

un swing tonique porté par les interventions dynamiques des soufflants, de même

que par l’excellent Michele Campobasso, dont le piano est ici basien à souhait.

On retiendra également un fort joli solo de Dino Plasmati sur «Fun Time», toujours

empreint d’un grand raffinement. Un album que ces musiciens ont voulu comme une

«explosion d’espoir» (dixit le livret) et à la vitalité aussi revigorante que bienvenue.

© Jazz Hot 2021

|

Pat Bianchi Trio Pat Bianchi Trio

A Higher Standard

Without a Song, Blue Silver, So Many Stars, The Will of

Landham, Some Other Time, Bohemia After Dark, Very Early, Satellite, Blues

Minus One, From the Bottom of My Heart

Pat Bianchi (org), Craig Ebner (g), Byron Landham (dm)

Enregistré à Exton,

PA, date non précisée (prob. 2015)

Durée: 57’ 30”

21-H Records 001 (www.patbianchi.com)

Tim Warfield Tim Warfield

Jazzland

Lenny's Lens, Theme for Malcolm, Sleeping Dancer, Sleep On, Ode

to Billie Joe, He Knows How Much I Can Bear, Tenderly, Shake It for Me, Wade in

the Water, Hipty Hop

Tim Warfield (ts, ss),

Terell Stafford (tp, flh), Pat Bianchi (org), Byron Landham (dm), Daniel

Sadownick (perc)

Enregistré le 22 septembre 2017, Brooklyn, NY

Durée: 1h 08’ 45”

Criss Cross Jazz 1400 (www.crisscrossjazz.com)

Vince Ector Organatomy Trio+ Vince Ector Organatomy Trio+

Theme for Ms. P

Love Won't Let Me Wait*, Dex Blues*, The Courtship*, Theme

For Ms. P, Wives & Lovers, To Wisdom The Prize, Renewal Revisited*, Sister

Ruth

Vince Ector (dm), Bruce Williams (as,ss), Pat Bianchi (org),

Paul Bollenback (g)*

Enregistré le 26 octobre 2018, Paramus, NJ

Durée: 47’ 23”

American Showplace Music 5042 (www.vincentector.com)

Le dénominateur commun le plus évident de ces trois

enregistrements est la présence de l’excellent organiste Pat Bianchi qui tire

l’orgue du registre blues et spirituel, une belle tradition dont le «King» est

sans doute Jimmy Smith, vers le post bop, le jazz straight ahead, avec une personnalité assez forte pour donner une

unité à ces trois enregistrements réalisés pourtant par trois leaders

différents: dans l’ordre chronologique, le premier par l’organiste lui-même, le

second par Tim Warfield et le troisième par Vince Ector. C’est la scène autour

de New York, qui comprend aussi le New Jersey et une partie de la Pennsylvanie,

dont Philadelphie. Le blues y est toujours présent comme une couleur de base,

mais le jazz, celui post bop, est l’autre dominante, l’autre point commun, qui prévaut dans ces expressions, pour une

musique d’excellente qualité, toujours swing, toujours ouverte parce qu’elle

exploite le répertoire du jazz avec naturel, sans maniérisme, avec ce caractère

direct qui donne toujours de l’authenticité propre à cette esthétique, et par

conséquent du plaisir aux auditeurs, par une vraie modernité, sans qu’il

soit besoin d’un discours car les fondements du jazz sont présents.

Pat Bianchi, qui a accompagné régulièrement le regretté Pat

Martino qui vient de disparaître, un chef de file de ce jazz sophistiqué,

créatif et pourtant proche des racines, se place dans cette filiation d’un jazz

virtuose et inventif toujours coloré par le blues. Pat Bianchi, même en

sideman, prend beaucoup de place en raison du caractère particulier de son

instrument, un Hammond B3, qu’il utilise dans ses chorus avec beaucoup

d’originalité sans aucunement renoncer à la tradition de l’instrument, et dont

il use avec science pour donner le ton, même en sideman dans les deux autres

enregistrements. C’est aussi lui qui assure la basse au pied.

Le batteur de Philadelphie Byron Landham, son complice dans

le trio et dans beaucoup d’autres enregistrements, est aussi présent dans le

disque de Tim Warfield. La présence de la guitare (les bons Paul Bollenback et

Craig Ebner) enfin, dans deux des trois enregistrements, n’étonnera pas non

plus dans ce type de configuration du trio avec orgue. L’enregistrement sous le

nom de Tim Warfield se passe lui de la guitare et lui préfère une front line de

cuivres avec Terell Stafford, un musicien hot, qui donne une coloration plus

typiquement jazz straight ahead, mais sans perdre cette couleur blues, en fait

avec des arrangements qui se placent dans la lignée des Jazz Messengers post

Wayne Shorter.

Dans

les deux disques de Vince Ector et de Tim Warfield, la

présence d’un saxophone, toujours dans cette lignée, donne une réelle

proximité

aux deux enregistrements, bien sûr accentuée par l’orgue Hammond mais

aussi par

le jeu hérité de Wayne Shorter, tant de Tim Warfield au ténor et au

soprano,

que dans celui de Bruce Williams à l’alto et au soprano. Les petites

touches

d’originalité dans le disque de Tim Warfield sont la présence d’un

trompette et

d’un percussionniste qui donne un côté latin, même si Vince Ector, en

tant que batteur, possède à lui-seul, la couleur percussive et le côté

latin dans son

jeu très souple et plein d’accents. Et même si le disque de Pat Bianchi

en trio

propose l’épure, par son répertoire, sa tonalité, et par le jeu même

personnel

de Pat Bianchi, on finit par retrouver une proximité d’atmosphère pour

ces

trois disques qui nous ont conduits à les réunir, au-delà de la relative

concomitance de leur réception à Jazz Hot.En résumé, trois disques de qualité qui tirent leurs racines dans une esthétique

qui doit beaucoup à l’alliage spécial Art Blakey/Wayne Shorter qui a été si

fécond depuis un demi siècle, et qui continue de séduire les musiciens de jazz

avec raison. L’excellence des musiciens sans exception, auteurs de chorus et

d’ensembles parfaits, comme la couleur apportée par Pat Bianchi, personnalisent

et rapprochent ces enregistrements réussis.

© Jazz Hot 2021

|

The Cookers The Cookers

Look Out!

The Mystery of Monifa Brown, Destiny Is Yours, Cat's Out the

Bag, Somalia*, AKA Reggie, Traveling Lady, Mutima

The Cookers: Eddie Henderson (tp), David Weiss (tp),

Donald Harrison (as), Billy Harper (ts), George Cables (p), Cecil McBee (b),

Billy Hart (dm), chœur des musiciens*

Enregistré les 11-12 avril 2016, Englewood Cliffs, New Jersey

Durée: 54’ 36”

Still Hard Boppin’/Gearbox Records 1571 (The Orchard/www.gearboxrecords.com)

Chacun de ces musiciens, à l’exception de David Weiss,

l’excellent trompettiste, arrangeur de

la plupart des thèmes et producteur de ce disque, a été en couverture et

longuement interviewé dans Jazz Hot,

parfois plusieurs fois. Cela dit l’accomplissement d’un parcours d’excellence

dans le jazz depuis les années 1960-70 pour les plus anciens. Retourner à leurs

interviews est un bon accompagnement de l’écoute de ce disque. Ils sont réunis

dans ce all stars depuis dix ans, dans l’esprit de ces belles moyennes

formations qui ont tant apporté au jazz depuis les années 1950, en particulier

dans les années 1970-1980, quand le jazz a trouvé, dans les musiciens en

particulier de cette génération et quelques autres de la tradition, la force de

prolonger une épopée artistique et humaine à nulle autre pareille, malgré le

rouleau compresseur de la consommation de masse de musique commerciale.

Marchant

avec assurance et profondeur dans les pas de John

Coltrane et plus largement de l’esprit de cette musique portée par une

histoire

populaire, ils apportent à chaque enregistrement, à leurs prestations

sur les scènes une conviction, une puissance expressive qui sont

devenues

la marque de fabrique du groupe. Billy Harper (n°504, 658), Cecil McBee (n°482, 581, 607), George Cables (n°575, 680), Donald Harrison (n°644), Billy Hart (n°624), Eddie Henderson (n°594, 678) ont une telle personnalité –elle se traduit dans leur sonorité, dans

l’esprit de leur composition, dans le drive et la conviction de leur jeu– que la musique culmine

à un niveau d’intensité presque «saturé» en permanence, à laquelle on trouvera

quelques précédents aussi forts, comme John Coltrane-McCoy Tyner, Art

Blakey-Lee Morgan-Bobby Timmons, Charlie Parker-Bud Powell, Louis Armstrong,

Duke Ellington, Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Mahalia Jackson pour ne

retenir que les artistes les plus connus…

Cette intensité est même selon notre feeling ce qui est la

caractéristique première de ce groupe, et les compositions elles-mêmes de Billy

Harper, Cecil McBee et George Cables contribuent à identifier ce groupe au-delà

des musiciens qui l’animent. C’est une musique qui tend au spiritual comme

celle de John Coltrane, avec ce renouvellement de la modernité de leur

génération qu’y ont apporté les artistes des années d’après guerre, Art Blakey,

Horace Silver notamment pour ce groupe par le type d’arrangements, de

compositions. Plusieurs musiciens (Billy Harper, Eddie Henderson, George

Cables, Donald Harrison) ont d’ailleurs fait partie de ces Jazz Messengers

portés pendant quelques décennies par Art Blakey. La synthèse que réalisent les musiciens à la fois dans ce

collectif fort (beaux arrangements sur mesure de David Weiss) et par la

puissance de leur individualité qui transparaît dans leur chorus. Billy Harper,

Donald Harrison et George Cables sont profonds dans leurs interventions et

Eddie Henderson et David Weiss apportent une dimension aérienne et

brillante aux ensembles et dans leurs chorus. Cecil McBee et Billy Hart créent une toile de fond

rythmique au niveau de l'intensité, sans prendre un chorus.Il y a ici une

résultante des plus abouties du génie

du jazz, de ce récit exceptionnel d’un siècle de musique populaire qui

possède

ces fonds de blues, de swing, d’expressivité et de spiritualité qui

donnent le

meilleur jazz, celui qui parvient à mettre l'authenticité au cœur du

projet artistique. La complexité et les nuances de cette expression

n’empêchent

jamais le lyrisme et l’ouverture de cette musique à tous les publics par

la

beauté directe, parfois sombre, parfois lumineuse, des climats. Une

musique qui

remue jusqu’au fond de l’âme.

© Jazz Hot 2021

|

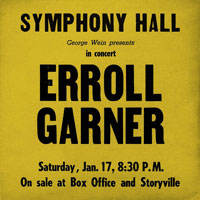

Erroll Garner Erroll Garner

Symphony Hall Concert

A Foggy Day (In London Town), But Not For Me, I Can't Get

Started With You, Dreamy, Lover, Moments Delight, Bernie's Tune, Misty, Erroll's

Theme

Erroll Garner (p), Eddie Calhoun (b), Kelly Martin (dm)

Enregistré le 17 janvier 1959, Boston, MA

Durée: 35’ 59”

Octave Music/Mack Avenue 1169 (www.mackavenue.com)

Octave et Mack Avenue poursuivent avec cet inédit de 1959,

enregistré au Symphony Hall de Boston, MA, dans un concert organisé par George

Wein qui vient de disparaître (cf .Jazz

Hot 2021),

le grand chantier de la redécouverte d’un géant du jazz à nul autre pareil,

comme toujours pour les musiciens de cette dimension, Erroll Garner. Le visuel

du disque nous apprend que le concert se déroulait à 20h30 et que les billets

étaient en vente au Storyville, le club de George Wein à Boston. Nous parlons de redécouverte, car si le public a plébiscité (en live et dans les ventes de disques) le

grand pianiste de son vivant, la critique et les revues de jazz des années

1960-70, en France en particulier, ont parfois fait la fine bouche, mésestimé

son apport original sur les plans

instrumental, artistique et du jazz. Dès sa disparition en 1977, Erroll Garner

a fait l’objet d’un oubli des médias à l’exception de quelques revues comme Jazz Hot (cf. Jazz Hot Spécial 2000).

Dans Jazz Hot n°341, en septembre

1977, l’hommage lui fut rendu par Francis Paudras, un invité de la rédaction à

sa demande, qui, en pianiste connaisseur et, comme on le sait, ami et protecteur

de Bud Powell au début des années 1960, remit «les pendules à l’heure», non

seulement par un texte mais aussi par des réponses à des chroniques

journalistiques méprisantes parues en France. Randy Weston, en grand pédagogue

comme toujours, releva aussi ces indignités, et beaucoup de pianistes et autres

instrumentistes, et non des moindres, prirent la plume pour décrire le génie de

cet artiste, lui rendre justice de son œuvre et de son talent. Il y avait parmi

eux des musiciens de toutes le générations et styles, comme Joe Turner, Archie

Shepp, Max Roach, Philly Joe Jones, Bill Evans, Kenny Clarke, Charli Persip, et

en France, Georges Arvanitas, Martial Solal, René Urtreger, Maurice Vander,

Eddie Louiss, Claude Bolling, Bernard Maury… Cet épisode, inhabituel pour un décès, n’empêcha pas un

oubli médiatique postérieur que le génie éternel du pianiste de Pittsburgh

combattit lui-même post mortem grâce aux

rééditions en CD de son œuvre qui connurent toujours un succès respectable

auprès du public, toujours fidèle et connaisseur, même si la jeune génération

d’alors passa à côté.

Ce grand retour sur Erroll Garner est donc essentiel. Il a

été entrepris au sein de l’Institute of Jazz Studies de Pittsburgh, dirigé

alors par la regrettée Geri Allen, grâce à Susan Rosenberg, la nièce et

héritière de Martha Glaser, la productrice et compagne d’Erroll Garner depuis

le début des années 1950 jusqu’à son décès, et qui créa Octave avec Erroll

avant de devenir la conservatrice de ce patrimoine inestimable. La collaboration déterminante de Mack Avenue, un excellent label

de Grosse Pointe Farms, à la périphérie de Detroit, MI (cf. les chroniques

précédentes, Jazz Hot n°685, 2020-1 et 2020-2) a été la touche finale de ce

grand retour d’Erroll Garner sur les platines des amateurs, avec un bon travail

de restauration (versions complètes, livrets…).

Cet inédit de 1959 vient enrichir l’histoire complice du

jazz et d’Erroll Garner par 36 minutes, la taille d’un LP, toujours exceptionnelles du pianiste dans un

haut-lieu musical de la ville, le Symphony Hall, maison du Boston Symphony

Orchestra et du Boston Pops Orchestra, construit en 1900, réputé pour son

acoustique. C’est l’inattendue Terri Lyne Carrington (dm), originaire de

la région de Boston, qui rédige les notes de livret, courtes et claires,

rappelant la nécessité de contextualiser une œuvre et un artiste, avant de

commenter chaque thème, puis de conclure: «La

découverte de cet enregistrement nous aide à comprendre clairement que la

liberté d'interprétation du rythme et de la mélodie de Garner, combinée à sa

maîtrise de l'instrument, le rendait non seulement en avance sur son temps,

mais aussi une véritable force visionnaire de la musique moderne.» On est

loin des commentaires d’une partie de la presse française en 1977, et tant

mieux car ce disque vaut toujours le détour.

Erroll Garner en trio, avec les fidèles Eddie Calhoun et

Kelly Martin, est toujours ce musicien qui, quoi qu’il joue, habite l’œuvre, la

pénètre dans ses moindres détails pour la restituer comme du Garner. Comme les

grands artistes, quel que soit le sujet, c’est du Garner, de celui qui enivre

l’auditeur par sa pulsation, sa liberté rythmiques et sa mise en scène

grandiose de la mélodie. Ce n’est jamais la même chose et pourtant tout lui

appartient, donc tout est familier pour l’amateur connaisseur comme tout est

exaltant pour le néophyte grâce à la profondeur stylistique, la personnalité.

On ne va pas réécrire les chroniques déjà évoquées sur son jeu de piano, sa

gestion du temps, son style cinématographique ou ses envolées rhapsodiques, mais

s’arrêter pour cette fois à son imagination, sa personnalité, sa générosité

artistique capables de faire de chacune de ses prestations une fête pour

l’amateur de jazz, soixante ans après comme au premier jour en 1959, sans

l’ombre d’une ride.

© Jazz Hot 2021

|

Relief: A Benefit for the Jazz Foundation of America's Musicians Emergency Fund Relief: A Benefit for the Jazz Foundation of America's Musicians Emergency Fund

Back to Who (Esperanza Spalding/Leo Genovese), Brother

Malcolm (Christian McBride), Easy Come, Easy Go Blues (Cécile McLorin Salvant), Joe

Hen's Waltz (Kenny Garrett), Sweet Lorraine (Jon Batiste), Green Tea Farm [2020

Version] (Hiromi), Facts (Joshua Redman), Lift Every Voice and Sing [Live] (Charles

Lloyd), Gingerbread Boy [Live] (Herbie Hancock/Wallace Roney/Jimmy Heath/Buster

Williams/Albert Tootie Heath)

Enregistré entre 2012 et 2020, New York, Hillsboro, Los

Angeles, St. Louis, Belgrade, Japon

Durée: 50’ 52”

Mack Avenue 1185 (www.mackavenue.com)

La mission de la Jazz Foundation aux Etats-Unis est de

soutenir les artistes de jazz qui, parce qu’ils sont vieux ou malades, sont

confrontés aux difficultés de vie les plus diverses dans un pays qui a oublié

le volet social dans ses principes, alors qu’il est a priori le plus riche du

monde, l’un des plus inégalitaires aussi. Avec le temps, les catastrophes

naturelles comme les ouragans à New Orleans et ailleurs, ou avec les

catastrophes programmées et provoquées comme l’épisode Covid, ses missions se

sont considérablement étendues à la solidarité pour l’ensemble des musiciens. Les

recettes nettes de Relief, une compilation d'œuvres de plusieurs artistes, sont destinées au Fonds d'urgence des musiciens créé au printemps 2020 par la Jazz

Foundation of America pour faire face à l’arrêt brutal des scènes de jazz. Un

arrêt destructeur selon nous et pas à cause du Covid, mais bien de décisions

liberticides et culturellement, humainement dévastatrices, pour les besoins

d’un ordre nouveau mondialisé, dont la culture, et le jazz en particulier, sont

des ennemis fondamentaux (cf. nos

éditoriaux de 2020).

Joe Petruccelli, le directeur exécutif de JFA, l’un des deux

producteurs pour la JFA avec Geoffrey Menin, qui n’en est pas là de ses

réflexions, déclare avec réalisme:«Alors

que les restrictions liées à la pandémie continuent de se lever, nous avons

conscience que les musiciens devront faire face à une reprise particulièrement

longue. Ils ont été parmi les premiers à être touchés par les effets de la

crise et seront parmi les derniers à retrouver un véritable sentiment de

normalité ou de stabilité. Nous et nos partenaires sommes là pour le long

terme.» Avec

pragmatisme et imagination, des ressorts de la société américaine, la JFA a

réuni autour de ce projet un consortium de labels, et une pléiade d’artistes a

prêté son concours à la publication de cet album (1CD ou 2 LPs).

Disque spécial donc (il y a eu d’autres initiatives), puisque

nous avons ici à faire à une œuvre collective en soutien à la Jazz Foundation

of America (jazzfoundation.org), dont nous vous parlons depuis quelques années (cf. Jazz Hot

n°668, 2014), et qui est

présente depuis, en permanence sur la page d’accueil de Jazz Hot, en

solidarité avec les artistes et les

acteurs de la Jazz Foundation of America qui font un travail formidable,

alternatif,

pour préserver non seulement les conditions matérielles des artistes de

jazz mais aussi spirituelles, en offrant un cadre large d’activités qui

permettent

aux artistes âgés ou jeunes, pauvres et aisés, de se solidariser, de

vivre

ensemble autour de la musique et des échanges. Un centre social du jazz à

l’échelle des Etats-Unis, et c’est bien ce caractère alternatif qui fait

de la

Jazz Foundation of America une réalité de première importance,

fidèle à cette image du jazz, riche de son histoire, de son patrimoine

collectif, de sa transmission, de son imagination et de sa générosité.

Nous

sommes au-delà de la charité, même si les Etats-Unis sont plus enclins à

cet

élan qu’à celui de la solidarité, une qualité native en revanche du jazz

et de

l’Afro-Amérique, et c’est toute la «magie» de cette symbiose au sein de

la JFA,

et pour ce projet en particulier. Car c’est ici un travail dynamique

d’une rare

intelligence, humaniste qui préserve la dignité des artistes de jazz

dans leur

ensemble, y compris dans la dimension de leur art, et quand on sait

quelle

épreuve inhumaine, insensée, a constitué le confinement imposé aux

vieilles

personnes en particulier, la fermeture des scènes, les mesures

autoritaires de

toutes natures, on ne peut que saluer ces enregistrements d’un «indispensable». Indispensable à la vie.

Cette production a été réalisée avec le concours technique de

Mack Avenue, le label de Detroit, où est édité le disque, autour duquel se sont fédérés Blue Note, Concord Jazz, Nonesuch,

Telarc, Verve et de grands artistes du jazz comme Christian McBride, Buster

Williams, Herbie Hancock, Cécile McLorin Salvant et Sullivan Fortner,

Hiromi, Kenny

Garrett, Joshua Redman,

Charles Lloyd, Esperanza Spalding, Leo Genovese, Jon Batiste, et

d’autres

encore, dont certains ont disparu en 2020 comme Jimmy Heath et Wallace

Roney… Mais ne nous y trompons pas, en achetant ce disque vous

exercez non seulement votre solidarité avec ce qui est votre passion et

les

acteurs de cette passion, mais la Jazz Foundation of America a poussé le

perfectionnisme jusqu’à faire de cet enregistrement une bonne

compilation

représentative du jazz. On est loin d’un objet-prétexte à charité, car

les artistes ont apporté une excellente contribution au projet, soit

enregistrée spécialement,

soit déjà enregistrée préalablement. Chaque thème mérite l’attention,

et si on ne va pas répéter la notice ci-dessus, signalons celles que

nous avons

particulièrement appréciées, comme le «Brother Malcolm» de Christian

McBride,

le «Gingerbread Boy» d’Herbie Hancock/Wallace Roney/Jimmy Heath/Al

Tootie Heath,

enregistré à l’Apollo Theater en hommage à Clark Terry, le «Easy Come,

Easy Go

Blues» de Cécile McLorin Salvant et Sullivan Fortner et le «Sweet

Lorraine» d’un

Jon Batiste in the tradition…

D’autres préféreront d’autres thèmes, car tout est de grande qualité. Ce

qui importe au fond est que ce type d’initiative, de qualité, trouve un

écho

parmi les amateurs de jazz du monde entier, et que cette œuvre

orchestrée par

la Jazz Foundation of America serve de modèle à d’autres initiatives du

même

ordre, un peu partout dans le monde, pour le jazz et pas seulement, pour

l’art

et pas seulement, car ce qu’ont détruit les oligarchies financières et

pharmaceutiques, dans ces deux années et dans un enfermement qui n’en

finissent

plus jusqu’à l’absurdité, dépasse largement le cadre du seul jazz: c’est

une

véritable volonté d’effacement de la mémoire humaine par un chaos

organisé, et

la réponse qu’y donne la JFA, toute modeste soit-elle par rapport à

l’ampleur

des dégâts, a le mérite de l’imagination et de la qualité. Cela dit

aussi que

le jazz et sa communauté d’origine, l’Afro-Amérique, restent une

histoire très

particulière, fondée dans les racines de la lutte pour l’émancipation,

l’égalité et la justice, assez vivace encore pour générer, au-delà même

de sa

communauté d’origine, de bons réflexes de résistance face à une

situation aussi

sombre, pour ne pas dire désespérée.

Quand

les politiques renoncent à la solidarité-égalité comme

idée fondatrice dans une société, ce qui revient à renoncer à la

démocratie, il

faut que les peuples se saisissent de ce qui leur reste de liberté (leur

intelligence et leur mémoire individuelles et collectives) pour générer

des

alternatives, profondément d’une autre nature que cette captation

exclusive du pouvoir par quelques-uns, des initiatives même les plus

modestes, opposant la dignité et

l’intégrité matérielle et spirituelle des individus à cet ordre nouveau

qui a

élevé le pouvoir, la richesse sans limite et les privilèges des élites

au rang

de valeur première et unique, et promu, jusqu’à l’absurdité et par la

peur, la

soumission des masses, des victimes souvent consentantes, comme nous en

avons, chaque jour, la triste démonstration.

© Jazz Hot 2021

|

Kirk Lightsey Kirk Lightsey

I Will Never Stop Loving You

I'll Never Stop Loving You, Fee-fi-fo-fum, Pee Wee, Infant

Eyes, Goodbye Mr. Evans, Giant Steps, Wild Flower

Kirk Lightsey (p)

Date d’enregistrement non précisée (prob. 2019-2020), Meudon

(92)

Durée: 36’ 25”

Jojo Records 001

Kirk Lightsey est l’un de ces très grands artistes du jazz

qui ont fait le cadeau à la France d’y séjourner très souvent. Son art

s’élabore dans les plus hautes sphères du jazz où il côtoie, pour les vivants

et seulement pour les pianistes, Barry Harris, Kenny Barron… Si on étend le champ

de la tradition du piano jazz à ceux qui nous ont quittés, il est de la trempe

des Tommy Flanagan, Hank Jones, Kenny Drew, Randy Weston, McCoy Tyner, et

beaucoup d’autres car cette tradition est d’une richesse infinie. Ce n’est pas une raison pour justifier le manque d’attention

que les amateurs du jazz ont pour ce géant du piano. Il a passé sa vie à nous

apporter une musique essentielle, de racines, celles de Detroit en particulier,

une Capitale du jazz, avec une vitalité, une générosité et une modestie qui

sont toujours la marque des très grands artistes. Il est aussi un artiste original, aux confins de Claude

Debussy et de Billy Strayhorn sur le plan harmonique, d’une tonicité rythmique,

d’une subtilité sur le plan du toucher, et d’une imagination comme il en

existait au XXe siècle, qualités qui en font un géant de cet instrument, un

concertiste, comme le remarquait lors d’un concert à Foix Benny Golson, en

introduction d’un moment d’exception du pianiste en soliste qui réunissait tous

les ingrédients d’une expression hors d’âge.

Né en 1937, Kirk Lightsey a subi de plein fouet, comme tous

les Anciens du jazz, cette privation de liberté organisée planétairement par

des bureaucrates manipulateurs, avec la conséquence qu’on sait en matière

d’isolement, de privation de relation artistique et de santé au premier degré

quand on sait que la musique, l’expression et l’échange sont les meilleurs

remèdes contre l’âge.

Après ce moment, sort ce disque émouvant en soliste, enregistré

juste avant ou pendant (le livret ne le dit pas), qui a un ton intime, introspectif

accentué, et d’abord dans son titre en forme de

message adressé peut-être à son épouse, Nathalie, peut-être à ses ami(e)s disparus. Le message de Kirk Lightsey s’adresse

peut-être aussi à son public. De tout cela, rien n’est dit dans le livret, sans doute un

manque de moyens et de perfectionnisme qui est quelque peu discordant en

regard de la perfection musicale. Il y a une seule courte phrase de

Kirk Lightsey sur les

vertus de la patience. Pour la curiosité à propos de son long parcours,

il

faudra vous replonger dans vos Jazz Hotauquel Kirk a accordé plusieurs interviews à caractère bio-discographique et

artistique (Jazz Hot n°482, 520,612).

Le répertoire a été choisi avec soin chez le

meilleur Wayne Shorter: trois splendides thèmes présents dans l’album Speak No Evil du saxophoniste enregistré

pour Blue Note en décembre 1964: «Fee-fi-fo-fum», «Infant Eyes», «Wild

Flower», une belle valse jazzée, un thème de Tony Williams, un de John Coltrane et un de Phil Woods à

côté du titre qui ouvre le disque et qui a déjà été enregistré par Kirk

Lightsey (Isotope, Criss Cross,

1983). Un standard, des compositions du jazz, plutôt rarement reprises

avec autant de bonheur, et un «Giant Steps» qui est devenu très

introspectif, tout en nuances,

avec une série d’accords magnifiques en introduction. Les harmonies

modernes,

au sens du début du XXe siècle, pleines d’éclats, cristallines sous les doigts

savants de Kirk, se combinent avec les

qualités d'expression du pianiste et son imaginaire pour 36 minutes d’une

exceptionnelle beauté.L’intensité, la profondeur de l’expression, la

puissance de l’imagination font de ce disque une belle œuvre.

© Jazz Hot 2021

|

Charles Lloyd Charles Lloyd

8: Kindred Spirits, Live From the Lobero Theatre

Dream Weaver, Requiem, La Llorona, Part 5: Ruminations

Charles Lloyd (ts, fl), Gerald Clayton (p), Julian Lage (g),

Reuben Rogers (b), Eric Harland (dm)

Enregistré le 15 mars 2018, Santa Barbara, CA

Durée: 59’ 47” (un DVD présente le concert en images)

Blue Note 00602508001543 (Universal)

Enregistré

dans un lieu emblématique, le Lobero Theatre de

Santa Barbara, puisque c’est le plus ancien théâtre de Californie,

toujours en

activité depuis sa fondation, en 1873, par un immigré d’origine

italienne, Jose

Lobero, qui l’avait conçu comme un opéra, ce concert marquait les 80 ans

de

Charles Lloyd, le saxophoniste, flûtiste né à Memphis, TN. C’est un lieu

cher à

Charles Lloyd qui, selon le livret, y a délivré le plus grand nombre de

ses

concerts dans un même lieu au cours des ans. Précisons qu’il a été

reconstruit

en 1924, que son architecture jouit de la considération des amateurs

d'architecture, que l’acoustique y est des plus remarquables, qu’il est

actuellement un actif lieu culturel (plus de 250 événements par an) avec

notamment une tradition de musique de chambre qui fait sa réputation et

une

programmation régulière de jazz. La famille Brubeck y a aussi un

programme

régulier. Enfin, Marian Anderson y a chanté et laissé une trace

glorieuse en

1940, ce qui est peut-être une des explications du titre de cet album, Kindred Spirits (âmes sœurs). C’était donc un moment spécial pour le célèbre

saxophoniste. La beauté des harmonies, la sérénité, qui émanent de cette

musique, viennent

conforter l’impression de fête que donne déjà une production qui n’a pas

lésiné

sur les moyens (un riche livret de 40 pages dos carré), abondamment

illustré,

même s’il n’est pas aussi bien réalisé sur le plan de l’information,

défaillante à beaucoup d’égards. Un DVD permet d’écouter et voir ce

concert

pour le même prix. Même si Charles Lloyd a un long parcours depuis les

années

1960, une vraie personnalité, et des moments nous le racontent

(«Requiem»),

c’est une musique marquée par la forme coltranienne («Dream Weaver»), au

même

titre que celle de Pharoah Sanders. On retrouve effectivement une

proximité entre ces deux artistes, dans le traitement du son autant que

dans les

harmonies.

L’oreille peut s’arrêter à cette parenté évidente pour jouir

d’une heure précise de belle musique. On apprécie en effet une formation

de qualité où l’on retrouve un excellent Gerald Clayton (p), né en Hollande en

1984, le fils de John Clayton (b) et neveu du regretté Jeff Clayton disparu en décembre

2020.

Gérald est déjà réputé, et c’est un artiste qui a parfaitement digéré son McCoy

Tyner pour en faire une évocation décalée sans servilité, qui synthétise

parfaitement l’art du piano d’aujourd’hui au service d’une tradition, celle de

John Coltrane et celle du piano jazz. Ses interventions comme sur

«Requiem», son introduction à

«La

Llorona» donnent par leur caractère profond, sans étalage de notes, avec

la forme d'expression, une dimension supplémentaire à l’ensemble. La

rythmique avec Reuben Rogers (b) et Eric Harland (dm) est

évidemment (Charles Lloyd choisit ses orchestres avec soin) de haut

niveau, à

la hauteur de l’événement, de la musique jouée et sans aucune esbroufe,

juste

ce qu’il faut pour cette musique, là où il faut, sans en rajouter. Les

chorus

de Reuben Rogers et d’Eric Harland parlent de musique, de jazz et ne

versent à

aucun moment dans la démonstration. La curiosité vient de l’introduction

d’un guitariste, Julian

Lage, dans ce contexte habituellement sans. Julian Lage est un beau

guitariste,

très fin et suffisamment intelligent au sens musical pour se glisser

dans cet

ensemble, avec ses qualités mais en respectant une tradition de laquelle

il est

habituellement distant. Son intervention sur

«Requiem» est magistrale et in the

tradition. Le résultat dans son ensemble est digne d’éloges, car ça n’a

rien de facile de se couler dans la musique d’un autre, et qu’il ne vient pas

diluer l’esprit de la musique tout en donnant une idée précise de son talent et

sa qualité d’écoute (contre-chant du pianiste sur «La Llorona»). Une découverte dans ce contexte, déjà classique pour nous. Quant au Maître de cérémonie de cet anniversaire, le leader

Charles Lloyd, on a plaisir à le retrouver au sommet de son art, tout en

douceur et sérénité, avec un très beau son, une imagination toujours aussi

vive, et une profondeur dans son langage qu’il n’avait certainement pas dans

sa jeunesse, comme il le dit lui-même. On le répète, le jazz a cette

particularité de permettre aux artistes de donner libre-cours à leur expression

jusqu’au dernier jour de leur vie, et cela développe une dimension essentielle

de l’art, celle du vécu. Le dernier thème, «Part 5, Ruminations», dans une forme plus

libre post Ornette Coleman, permet au leader et à Julian Lage de faire

apprécier une autre dimension de leur talent, moins intense à notre sens, mais

très virtuose car n’en doutons pas, cette musique est très sophistiquée. La section

rythmique, au service, est sans faille, quel que soit le registre choisi.Signe que la musique

est une matière complexe, malgré

la communauté d’inspiration coltranienne, cette musique est pourtant

différente de celle de Pharoah Sanders malgré notre rapprochement. Cela

vient que ce sont deux artistes authentiques et que, malgré

l’inspiration commune, la personnalité est là pour

conférer à l’expression cette originalité qui signale la vraie création.

© Jazz Hot 2021

|

Henry Robinett Quartet Henry Robinett Quartet

Jazz Standards Volume 1: Then

I

Hear A Rhapsody, Yellow Days (La Mentira), The Days Of Wine And Roses, The Way

You Look Tonight, III Wind, East Of The Sun, Invitation, Soul Eyes, Why Do I

Love You?, Pinocchio

Henry

Robinett (g), Joe Gilman (p), Chris Symer (b), Michael Stephans (dm)

Enregistré

les 19 et 20 avril 2000, The Hangar, Sacramento, CA

Durée:

1h 02’ 49’’

Nefertiti

Records N121619 (https://henryrobinett.com)

Henry Robinett Quartet Henry Robinett Quartet

Jazz Standards Volume 2: Then Again

Yours

is My Heart Alone, Like Someone In Love, I Thought About You, On The Street

Where You Live, Milestones, Body And Soul, How Am I To Know, Darn That Dream, I

Love You, It Could Happen To You, Monk’s Mood, San Francisco Holiday (Worry

Later)

Henry Robinett (g), Joe Gilman (p), Chris Symer (b), Michael Stephans (dm)

Enregistré

les 19 et 20 avril 2000, The Hangar, Sacramento, CA

Durée:

1h 07’ 43’’

Nefertiti

Records N121620 (https://henryrobinett.com)

Le

jazz est fait quelquefois de paradoxes, de choix de carrière qui

malheureusement briment la créativité et l’exigence dans les projets

artistiques. Celle du guitariste Henry Robinett est plutôt ancrée dans une

esthétique de fusion commerciale mêlant pop, jazz et world dans un esprit

évoquant le Pat Metheny Group d’où l’agréable surprise de découvrir une facette

plus intime du musicien qui, dans un contexte straight ahead, est tout à fait convaincant. Beaucoup

de musiciens de fusion se sont essayés à un jazz plus authentique et proche de

ses racines, avec plus ou moins de réussite, on pense à Larry Coryell dans les

années 1980 sur le label Muse Recordsavec des collaborations prestigieuses telles qu’Albert Dailey, George Mraz,

Billy Hart, Buster Williams, Stanley Cowell. Stanley Jordan sur Blue Note ou Mike Stern avec Al Foster

et Jay Anderson pour une relecture de standards ou un hommage à Miles Davis

avec George Coleman, Ron Carter et Jimmy Cobb en passant par John McLaughlin

lors de son expérience avec Elvin Jones et Joey DeFrancesco pour une relecture

du répertoire coltranien, ont également réussi ce nouveau virage. Henry

Robinett s’inscrit dans cette tradition, lui qui, depuis les années 80, est à

la tête de sa formation pour une musique fusion intégrant diverses formes

musicales développant l’aspect mélodique. Il est devenu au fil du temps une

figure majeure de la scène fusion de la côte ouest, tout en explorant à titre

personnel un jazz post bop.

Né

en 1956 à Sacramento, CA, il est issu de la classe moyenne afro-américaine, son

père St. Elmo Robinett est diplômé en philosophie à Berklee et en mathématiques

à l’USC, mais il est surtout le cousin germain de Charles Mingus, dont la

musique berce le foyer musical. Comme tout adolescent de sa génération, il

découvre la musique de Jimi Hendrix et décide de jouer de la guitare. Il prend

des cours avec le guitariste classique Jack Warren qui lui enseigne la rigueur

des partitions et la découverte de l’instrument, puis il perfectionnera son

étude auprès de Lee Havens dont l’enseignement des compositeurs tels que Bach,

Paganini, Mendelssohn à travers la guitare électrique jouée avec un médiator, lui

ouvrira de nouveaux horizons. Lee Havens, qui avait assisté à de nombreux

séminaires du guitariste de jazz Howard Roberts, lui enseigna également la

méthode de ce dernier. Le jeune musicien en devenir qu’est Henry Robinett est

alors pris en main par un professeur de musique Nick Anguilo, qui l’aidera en

terme de carrière et de confiance en soi. Alors

qu’il se fait un nom sur la scène du jazz fusion, il quitte sa formation pour

s’installer chez Mingus pendant plus de trois mois en 1978 au Manhattan Plaza de New York. Il plonge

dans un contexte délaissant le côté artificiel de la fusion de l’époque pour un

jazz de culture où il rencontre au quotidien Dizzy Gillespie, Sonny Rollins,

Leonard Feather ou Nat Hentoff. D’ailleurs, lors de l’anniversaire de Sue Mingus,

il jamme devant Sonny Rollins et Mingus avec le saxophoniste Paul Jeffrey sur

une thématique monkienne.

Une

période d’apprentissage va s’ouvrir pour Henry Robinett dans un contexte

strictement jazz, dont nous n’avons

malheureusement aucune trace discographique mis à part une participation en

1981 à l’album de l’excellente pianiste Jessica Williams Orgonomic Music avec le trompettiste Eddie Henderson. Les clubs de

jazz, où il collabore avec le pianiste Hal Galper, les saxophonistes Frank

Strozier et Clifford Jordan et le guitariste Ted Dunbar, vont le forger en tant

que musicien. Il travaille également avec la formation d’avant-garde Manhattan Plaza, avec Muhal Richard

Abrams, George Lewis, Chico Freeman, Ronnie Boykins et Ricky Ford. Mingus lui

fait travailler les partitions qu’il a écrites pour l’album Mingus de Joni Mitchell.

A cette époque, Mingus était affaiblit par la maladie et c’était principalement

Paul Jeffrey ou Jimmy Knepper qui faisait le travail de transcription. Une

fois, c’est Phineas Newborn qui s’installa toute une journée au piano pour

jouer la musique écrite par Mingus devant les yeux ébahis du jeune Henry

Robinett. Chez Mingus, il a l’occasion de discuter longuement avec Sonny Rollins, Ornette

Coleman, Dizzy Gillespie, George Coleman, Woody Shaw, Carter Jefferson et

surtout Dexter Gordon qui habitait au rez-de-chaussée dans le même bâtiment.

A

son retour en Californie, il joue au Keystone

Korner et collabore avec les pianistes Mark Soskin, Jessica Williams ou le

saxophoniste Pony Poindexter. Son expérience en leader va pourtant se

poursuivre dans le domaine de la fusion par le biais de son Henry Robinett

Group, avec lequel il enregistre cinq

albums à partir de 1986, puis décide de créer son propre label Nefertiti Records. L’histoire de ce

projet de standards en quartet acoustique a une histoire singulière, car elle

s’est passée à l’aube du nouveau millénaire au studio Hangar où Henry Robinett

travaillait comme ingénieur du son et producteur. Il décide de revenir aux

sources en jouant des standards et autres compositions de musiciens dans un

cadre strictement straight ahead. Pour cela, il s’est entouré de son ami et

membre de ses diverses formations le pianiste Joe Gilman. Né en 1962, lui aussi

à Sacramento, CA, il est un pur produit de l’enseignement américain ayant été

diplômé d’une licence en piano classique de l’université d’Indiana, puis une

maîtrise en jazz de l’Eastman School of

Music et enfin un doctorat en éducation à l’université de Sarasota. Il est

surtout connu comme pédagogue à temps plein à l’American River College de Sacramento et professeur adjoint d’études

de jazz à la CSU Sacramento, tout en

étant un intervenant régulier au Brubeck

Institute et au Stanford Jazz

Workshop. Il voue une véritable passion pour l’œuvre de Dave Brubeck même

si ses influences sont plutôt du côté de chez Herbie Hancock dans la période du

quintet de Miles, avec un toucher raffiné issu du classique et un sens

rythmique à la main gauche alternant les accords à la McCoy Tyner et les

longues phrases sinueuses toujours avec swing. Il a surtout une solide carrière

de sideman qui l’a fait enregistrer avec Bobby Hutcherson, Frank Morgan, Joe

Henderson, Robert Hurst, Jeff Tain Watts ou Al Tootie Heath, tout en partageant

la scène avec Woody Shaw, Richie Cole, Charles McPherson, Slide Hampton, David

Fathead Newman, Eddie Harris, mais aussi la génération actuelle dont Eric

Alexander, Russell Malone, Nicholas Payton, Wycliffe Gordon, Joe Locke ou

Anthony Wilson.

L’enregistrement

de ses deux volumes est resté une vingtaine d’années sur une étagère avant

qu’Henry Robinett ne décide de les réécouter et de les sortir enfin de l’oubli.

Il faut dire que l’on est dans un climat décontracté autour d’arrangements

simples mettant en valeur l’aspect mélodique d’un répertoire intemporel. Dans

cette sorte de jam improvisée, le guitariste démontre qu’il est à la base un

musicien de jazz pour qui le langage bop est quelque chose de naturel, même

s’il ne le pratique pas dans ses diverses productions. Son jeu élégant en

single note et son phrasé bopisant est fait de longues phrases où la tension

rebondit sous forme de cascades de notes. Sa virtuosité et sa sonorité restent

proches du Pat Metheny jazzman, avec un

discours qui reste fortement ancré dans un jazz de culture. L’album débute par

une belle version de «I Hear A Rhapsody» où le leader maîtrise à la perfection

l’art de la mélodie dans l’exposition du thème. Cela se vérifie dans l’ensemble

de la thématique du disque et dans sa capacité à sublimer les standards où

virtuosité et musicalité sont au programme. «Yellow Days» est l’occasion

également de remarquer l’excellent chorus de Joe Gilman avec une superbe main

gauche et surtout un jeu en block chords à la Phineas Newborn. Tout au long de

ses deux volumes issus de la même session d’enregistrement, il y a une sorte de

relâchement donnant un esprit de jam de fin de set avec une forme de jubilation

à jouer un répertoire intemporel qui est la base du jazz. La rythmique est

également l’une des grandes satisfactions du quartet avec une belle cohésion et

un véritable sens du swing. Michael Stephans, né en 1945 à Miami, est un

batteur à la grande musicalité avec un jeu mélodique qui donne souvent à

l’auditeur une sensation de solo permanent, pédagogue averti, il a longtemps

collaboré avec Dave Liebman, Joe Lovano et Bob Brookmeyer. Son jeu se vérifie

notamment sur des thèmes monkiens tels que «Monk’s Mood» ou «San Francisco

Holiday (Worry Later)» ainsi que sur «Like Someone In Love» sur un tempo

medium. Quant à Chris Symer, il cultive un jeu tout en souplesse et autorité,

avec une superbe sonorité ronde et boisée. Les deux ballades «Soul Eyes» et

«Body and Soul» relient les deux volumes au niveau de l’expression du jeu

d’Henry Robinett qui démontre une netteté de l’attaque, avec une articulation

claire doublée d’un jeu où les lignes mélodiques mettent toujours le thème en

valeur. Ce visage peu connu de la personnalité musicale du leader nous fait

regretter une discographie où le jazz n’est qu’un élément d’un discours hybride

propre au jazz fusion. On attend avec impatience la sortie des volumes 3 et 4

qui sont en préparation avec le même quartet.

© Jazz Hot 2021

|

Pierre Christophe / Hugo Lippi Pierre Christophe / Hugo Lippi

Flowing

Le Belvédère, Ondas, Summer Skies, Beloved Child, Tidal

Birds, Daisies, Lands of Duke, Late Night Dream, Campfire By the Lake, Prairie

Song, Billet Galant, Flowing, O Grande Rio, Brume Automnale

Pierre Christophe (p), Hugo Lippi (g)

Enregistré les 21-23 avril 2021, Meudon (92)

Durée: 58’ 34”

Camille Productions 042021 (camille-productions.com/Socadisc)

Pierre Christophe et Hugo Lippi font maintenant partie des

aînés de la scène française du jazz à laquelle ils contribuent avec excellence

depuis leurs débuts. On connaît leurs univers ancrés dans la tradition du jazz,

avec un attachement à la note bleue des origines, d’outre-Atlantique, et ils

continuent à l’animer dans ce monde post-covid avec leurs qualités de

virtuosité et de sensibilité habituelles. Mais ce disque surprendra les amateurs familiers de leur

monde. Il est comme une randonnée hors des chemins balisés de leurs références

habituelles.

Pierre Christophe est l’architecte-compositeur de cette rencontre

à deux. Déjà, le choix d’une rencontre piano-guitare n’est pas aussi fréquent

qu’on pourrait le penser. Le duo incite plutôt au dialogue, et si nous avons

parlé de covid, c’est pour dire qu’il y a comme un parfum particulier dans cet

enregistrement, comme un début de nostalgie, un regard complice extériorisé sur

un avant qui signale que la maturité est arrivée, et, avec elle, la volonté de

parler soi-même avec son cœur de ce qui fait l’essence de la vie.

Le ton est donc bien plus européen, même dans les deux

évocations brésiliennes, avec un souci de douceur, de mélodie, qu’on retrouve

dans le style valsée ou rhapsodiant (une réminiscence de Jaki Byard), comme on

le trouvait chez d’autres aînés, qui pour être américains (Bill Evans et Jim

Hall), n’en étaient pas moins au fond très européens dans leur manière. Les compositions de Pierre Christophe appartiennent ainsi

bien plus à la tradition locale, et Hugo Lippi, chantant avec ses

qualités de mélodiste, entrelace son discours autour de celui de Pierre

Chrisophe. Si le jazz y perd parfois un peu de son esprit d'outre-Atlantique, du

swing et

totalement du blues auquel nous ont habitués nos deux compères, la

musique en

général y gagne un album de beau piano et de belle guitare, pétri de

poésie, de

mélodies, de cette atmosphère de nostalgie et de rêve («Le Belvédère»,

«Tidal

Birds», «Late Night Dream», «Flowing», «Brume Automnale») qui nous

rappelle nos cousins de Belgique avec leur amour de la

guitare et de la poésie. Si on remonte encore un peu dans le temps,

l’art d’Hugo Lippi se rattache à la longue tradition de Django riche de

cet art poétique,

plus par la musicalité que par la lettre.

Pierre Christophe se révèle un compositeur de talent capable

de proposer à un guitariste le cadre d’une rencontre harmonieuse, parfaite pour

un dialogue généreux en toute liberté. Leur qualité d’écoute réciproque fait le

reste.L’originalité du projet nous a

fait pencher pour une découverte malgré le parcours déjà long des complices de Flowing.

© Jazz Hot 2021

|

Nicholas Thomas 4 Nicholas Thomas 4

Plays the Music of Hank Jones

Minor Conception, Angel Face*, Recapitulation, Vignette,

Hank’s Vibe, Beaches in the A.M., Odd Number, Things Are so Pretty in the

Spring, Chant, We’re All Together

Nicholas Thomas (vib), Alain Jean-Marie (p), Michel

Rosciglione (b),

Mourad Benhammou (dm) + Viktorija Gečytè (voc)*

Enregistré en mars 2019, Villetaneuse (93)

Durée: 41’ 09’’

Fresh Sound 5111 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)

Le vibraphoniste italien Nicholas

Thomas présente son troisième album sous son nom, après deux disques en

co-leader avec le ténor Marco Ferri, dont un avec la participation du

trompettiste new-yorkais, Joe Magnarelli. Né en 1981 à Reggio Emilia, petite

ville du nord de l’Italie, entre Modène et Parme, il sort diplômé en

percussions classiques de l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio

Emilia avant de terminer sa formation jazz à Paris –au conservatoire mais aussi

à travers plusieurs master-classes du maître Barry Harris–, ville où il s’établit et dont il investit

la scène jazz. C’est d’ailleurs par la fréquentation de ses aînés qu’il

approfondit sa pratique du «métier»: Jorge Rossy, Phil Abraham, Nivo

& Serge Rahoerson, Laurent Marode (il est un membre régulier de son nonet),

Gene Perla (au sein de son trio accompagnant Viktorija Gečytè, invitée ici sur

un titre) ou encore deux piliers des sections rythmiques parisiennes présents

sur cet enregistrement: Alain Jean-Marie et Mourad Benhammou (qui l’a intégré à

son groupe Soulful Drums). Un autre musicien d’expérience, Michel Rosciglione,

complète le solide quartet de Nicholas Thomas.

Il n’en fallait pas moins pour rendre hommage à

l’immense Hank Jones (1918-2010, dont Jazz Hot propose une

discographie intégrale en sideman à télécharger), à travers ses compositions, la

première étant «Minor Conception», tirée de l’album Hank Jones’ Quartet (Savoy, 1956). Les couleurs et la

profondeur du vibraphone permettent d’évoquer, sans chercher à l’imiter,

l'intensité swing du grand pianiste. L’intérêt de cette relecture doit

aussi beaucoup aux

interventions d’Alain Jean-Marie, toujours d’une grande finesse, et au

soutien aussi

énergique que subtil de Mourad Benhammou, omniprésent dans la production

jazz

française ces derniers temps. Naturellement, on pense à l’association

entre

Hank Jones et Milt Jackson, représentée par le titre «Angel Face»,

qu’ils

enregistrèrent à plusieurs reprises, même si pour cet hommage c’est la

version

de 1992 avec Abbey Lincoln (Where There

Is Love, Gitanes), auteur des paroles, à laquelle il est fait référence

puisque c’est ici qu’intervient la

chanteuse Viktorija Gečytè dont le timbre chaleureux enveloppe ce magnifique

thème. Outre l’idée excellente de mettre en avant ce répertoire pas si

fréquenté, Nicholas Thomas s’impose ici

comme un instrumentiste expressif, en particulier sur la jolie ballade «Things

Are so Pretty in the Spring» (Urbanity,

Clef, 1947-53) qu’il introduit en solo avant d’être rejoint par une section

rythmique d’une extrême délicatesse. Parmi les compositions du maître, le

leader a par ailleurs glissé un original dans l'esprit: «Hank’s Vibe» qui est

aussi l’occasion d’apprécier la belle sonorité de Michel Rosciglione à travers

une prise de parole très mélodique.

Un bon tribute qui rappelle une nouvelle fois la richesse sans limite du corpus

jazzique toujours source de création pour chaque génération de

musiciens.

© Jazz Hot 2021

|

Junior Mance Trio Junior Mance Trio

Live at Café Loup

Broadway, Blue Monk, For Dancers Only, What Is This Thing

Called Love?, Georgia on My Mind*, Going to Chicago*, Happy Times

Junior Mance (p), Hidé Tanaka (b), Jackie Williams (dm),

José James (voc)*

Enregistré le 17 juin 2007, Café Loup, New York, NY

Durée: 58’ 19”

Café Loup/JunGlo Music, Inc. 01 (www.juniormance.net)

Junior Mance Quintet Junior Mance Quintet

Out South

Broadway, Dapper Dan, Emily, Hard Times, I Wish I Knew How

It Would Feel to Be Free, In a Sentimental Mood, Out South, Smokey Blues,

Smokey Blues-Reprise

Junior Mance (p), Hidé Tanaka (b), Jackie Williams (dm),

Ryan Anselmi (ts), Andrew Hadro (bar)

Enregistré le 6 décembre 2009, Café Loup, New York, NY

Durée: 1h 08’

JunGlo Music, Inc. 02 (www.juniormance.net)

Junior Mance Quintet Junior Mance Quintet

Letter From Home

Holy Mama, Home on the Range, Jubilation, Letter From Home,

The Uptown, Medley: Sunset and the Mocking Bird, A Flower Is a Lovesome Thing

Junior Mance (p), Hidé Tanaka (b), Kim Garay (dm), Ryan

Anselmi (ts), Andrew Hadro (bar)

Enregistré le 6 mars 2011, Café Loup, New York, NY

Durée: 1h 04’ 08”

JunGlo Music, Inc. 03 (www.juniormance.net)

Junior Mance Junior Mance

The Three of US

Broadway, Whisper Not, Tin Tin Deo, Emily, Jubilation, Idle

Moments, Harlem Lullaby,

Junior Mance (p), Hidé Tanaka (b), Michi Fuji (vln)

Enregistré le 15 avril 2012, Café Loup, New York, NY

Durée: 1h 08’ 12”

JunGlo Music, Inc. 04 (www.juniormance.net)

Junior Mance Junior Mance

For My Fans, It's All About You

Emily (Solo), Home on the Range (Solo), All Blues, Sunset

and the Mocking Bird,

Home on the Range (Trio), Hard Times, 9:20 Special

Junior Mance (p), Hidé Tanaka (b), Michi Fuji (vln)

Enregistré les 18 et 20 février 2015, New York, NY

Durée: 44’ 42”

JunGlo Music, Inc. 06 (www.juniormance.net)

La disparition récente le 17 janvier 2021 de ce monument du

jazz, une incarnation intemporelle de cette musique dont il possède tous les

codes dans son jeu, du blues et spiritual à l’extrême modernité, celle qui n’a

pas d’âge et ne dépend pas des modes, celle de la liberté de création née de la

tradition populaire, nous a donné véritablement le blues malgré son grand âge

et le fait que nous sachions qu’il vivait ses derniers jours pendant ce

changement d’année. Il incarnait l’archétype de l’artiste de jazz, accessible

au public le plus populaire bien que sans concession sur son expression qu’il

n’a cessé d’ancrer sur les racines les plus essentielles de l’Afro-Amérique, le

blues. L’hommage que Jazz Hot lui a rendu témoigne d’un parcours exceptionnel, riche qu’il est encore

possible d’imaginer à travers une discographie conséquente et une vidéographie

qui immortalisent quelques moments de Junior Mance dans une vie très remplie et

qu’il a lui-même embellie.

Nous avons ici cinq disques parmi les derniers

enregistrements (cf. la discographie qui

accompagne l’hommage) de ce Maître du piano jazz, et du blues («Blue Monk»)

car c’est la couleur indispensable du jazz, de 2007 à 2015, sur le label qu’il

cofonda au tournant des années 2000 avec Gloria Clayborne-Mance, JunGlo Music

(contraction de Junior et Gloria), réalisés en live au Café Loup pour 4 des 5 CDs, un lieu très frenchy, y compris par la restauration

et les photos de Paris vu par Brassai. Ces enregistrements témoignent de la

vitalité incroyable de l’octogénaire autant que de son talent artistique si

personnel. Gloria Clayborne-Mance a par ailleurs été à l’origine d’un

documentaire sur Junior (à paraître)

où on le découvre dans les toutes dernières années de sa vie, toujours l’œil

vif et le sourire éclatant à l’évocation de ses souvenirs ou à l’écoute de la

musique de sa vie, peu avant sa disparition et l’épisode Covid.

En 2007, l’année du premier disque dans l’ordre chronologique,

Junior Mance, 79 ans, est toujours au sommet d’un art, le jazz, qu’il n’a pas

quitté déjà depuis 66 ans de carrière et, en 2015, à 87 ans, il est encore

fidèle à ses exigences, sans faiblesse. Dans ces disques, on retrouve certains

thèmes communs («Hard Times», «Emily», «Broadway», «Home on the Range»), mais

dans des versions renouvelées en solo, trio ou quintet. Junior est partout

accompagné par le fidèle et bon contrebassiste Hidé Tanaka. Jackie Williams est

le batteur sur les deux premiers, et deux saxophonistes, Ryan Anselmi (ts) et

Andrew Hadro (bar) viennent apporter «de la chair» dans les deux disques en

quintet. Sur les deux derniers enregistrements, une violoniste, Michi Fuji, apporte

un contrepoint original, avec une teinte d’automne.

On ne va pas séparer dans l’appréciation globale ces

enregistrements de la dernière période de Junior Mance, et même si certains

moments sont plus brillants que d’autres, Junior Mance est partout égal à

lui-même, un grand artiste du piano jazz à la forte personnalité, d’une

remarquable constance dans la qualité. C’est un trait qu’il partage avec tous

les Anciens du jazz, les Vénérables, à la veille de leur disparition, de

posséder encore et toujours une force d’expression, une intensité d’autant plus

émouvantes que l’âge avance. Cela donne du poids à chacune de leur note. On se

souvient d’un autre Chicagoan, Von Freeman, qui lui aussi témoignait dans ses

derniers enregistrements, de cette intense fragilité source d’une émotion sans

pareille, et le cas est fréquent pour nous rappeler ce que le jazz a

d’exceptionnel.

La synthèse entre bebop, blues et swing que

Junior Mance a réalisée, est le point essentiel qui définit son art et sa

personnalité. Il aborde le répertoire du bebop («Broadway», «What Is This Thing

Called Love?» sur Live at Café Loup, «Tin Tin Deo» en souvenir de Dizzy Gillespie,

sa référence et son ami, «Whisper Not», sur The

Three of Us), sa génération, avec le naturel d’une musique dans laquelle il

a grandi. Il peut aussi aborder tout aussi naturellement le blues le plus

radical («Going to Chicago» sur Live at

Café Loup, «Smokey Blues» sur Out

South), le mainstream («For Dancers Only» sur Live at Café Loup), le blues & boogie («Out South» sur Out South), le spiritual («I Wish I Knew

How It Would Feel to Be Free» sur Out

South), Duke Ellington («In a Sentimental Mood» sur Out South) ou Count Basie («9:20 Special» sur For My Fans) et Ray Charles («Georgia» sur Live at Café Loup), avec tout autant d’aisance, de familiarité. Plus,

il parvient à entremêler, tisser toutes ces inspirations dans une expression

tout à fait personnelle, le style du grand Junior Mance, une musique au drive

impressionnant («Out South», «Smokey Blues»…) qui ne peut manquer de vous

soulever de la chaise comme pour une expérience de lévitation. En ce sens, il

est un alter ego d’un autre monument du piano jazz, Ray Bryant, tout aussi

géant dans cette synthèse du jazz. La vie les a parfois assis sur le même banc devant

le même piano (cf. la vidéographie) pour

partager, avec complicité en communion avec le public, cette compréhension en

profondeur, ce feeling de ce qui fait l’essence de cette musique.

Junior Mance, comme Ray Bryant, Ray Charles, Erroll Garner, Ella Fitzgerald, Art

Blakey, est un symbole, une icône de cette musique dans son entier. Peu importe

les différences de notoriété, un même génie les habite, celui d’un siècle de

jazz dans toutes ses dimensions.

Aucun disque n’est totalement en solo, un exercice où Junior

a brillé tout au long de sa vie, mais quelques thèmes sont en soliste. Certains

autres le sont le temps d’une longue introduction ou pendant un chorus («Blue

Monk»…).

En trio classique (basse, batterie) en 2007, Junior propose

ce qui se fait de mieux en la matière. En trio à cordes avec basse et violon,

pour les derniers enregistrements (2012-2015), c’est assez inattendu (notamment

le «Home on the Range», grand classique du western américain, «spiritualisé»

par Junior et qui garde grâce au violon cette touche western) et réussi car

Junior est un maître de la synthèse. Tout ce qu’il adopte prend la couleur

blues, celle de Junior qui aurait mérité le surnom de «blue fingers».

On pourrait détailler chaque thème, car chaque thème est un

récit, comme ses splendides «What Is This Thing Called Love», «Jubilation», son

incroyable «Whisper Not», son «Georgia» qui ne pâlit pas des versions

précédentes, car il faut noter que Junior a cette capacité d’entraîner ses

compagnons dans son monde, et ses enregistrements en quintet possèdent un drive

qui en dit long sur le jeune homme qu’est resté Junior jusqu’à ses derniers

jours, sur la force de conviction, l’authenticité que possède son expression

capable de transcender ses compagnons… et le public auquel il dédie son dernier

enregistrement avec cette volonté de ponctuer lui-même son œuvre jusqu’à la

dernière note, avec ce souci de perfection qui est aussi la marque du jazz.

Cinq disques, cinq heures de plaisir, de nostalgie,

d’émotion, de blues, swing & spiritual, qui se terminent symboliquement par

le «9:20 Special» d’Earle Warren, un retour aux sources du Count Basie

Orchestra, pour rêver à ce modèle d’artiste de jazz et à tout ce qu’à

d’essentiel le jazz, une musique populaire, de racines, d’exigence et de

liberté à ce moment de chaos planétaire où ces repères, ces valeurs s’effacent

à grande vitesse.

© Jazz Hot 2021

|

Funky Ella featuring Leslie Lewis Funky Ella featuring Leslie Lewis

I Put a Spell on You

I Put a Spell on You, Have You Seen the Child, Hallelujah,

Work Song, To Love Somebody, Sinnerman, Come Together, Feelin’ Good

Leslie Lewis (voc), Gerard Hagen (p), Nicolas Peslier (g), Peter Giron (b), Mourad Benhammou (dm), Jean-Philippe Naeder (perc)

Enregistré les 14 décembre 2020, 19 janvier et 1er mars 2021, Meudon (78)

Durée: 44’ 09’’

Ahead 839.2 (Socadisc)

Installés à Paris depuis 2012, Leslie Lewis et Gerard Hagen forment un couple musical qu’on a coutume d’entendre le plus souvent Rive

Gauche, notamment Chez Papa ou au Café Laurent, et qui tourne aussi

régulièrement à travers la France et l’Europe. Si Leslie est l’une des plus

belles voix de la capitale, son expression enracinée ne doit rien au hasard:

originaire d’Orange, NJ, elle intègre le chœur de l’église familiale dès ses 3

ans, se révélant déjà comme soliste sur l’Ave

Maria. A 9 ans, elle assure son premier engagement professionnel pour un

mariage et multiplie les participations à des comédies musicales et des

concerts de gospel durant sa scolarité. Autour de 21 ans, en 1978, elle

s’installe à Los Angeles pour prendre un poste de chanteuse-danseuse au parc

Disneyland ce qui l’amènera à occuper d’autres emplois de ce type à Nashville,

TN, à Orlando, FL, et à jouer la comédie pour la télévision et le cinéma. On la

retrouve également auprès de plusieurs orchestres de jazz: The Cleveland Jazz

Orchestra, The Jazz Tap Ensemble ou The Tom Kubis Big Band. C’est en 2005,

qu’elle débute son association avec Gerard qui lui est originaire d’une famille

très musicale de Bismarck, ND. Outre le piano, il s’est initié dès l’enfance au

trombone, à la guitare électrique et, au collège, prend sur l’heure du déjeuner

des cours d’harmonie avec son professeur de musique. A 14 ans, ses parents lui

offrent un orgue avec lequel il monte un groupe de rock. Plus tard, il joue de

la basse électrique dans l’orchestre de jazz du lycée. Diplômé en piano

classique à l’issue d’études universitaires incluant également le jazz, il emménage

à Los Angeles, CA où, durant trente ans, il mènera une carrière de musicien,

d’arrangeur et de pédagogue.

Le présent album est le sixième enregistrement commun de

Leslie Lewis et Gerard Hagen, mais contrairement à l’habitude, ils n’y sont pas

en duo ou simplement accompagnés du trio de Gerard dont l’excellent Peter

Giron et l’incontournable Mourad Benhammou sont des membres réguliers qu’on

retrouve d’ailleurs fort logiquement ici. Pour cette formule en sextet, se sont

rajoutés deux autres protagonistes également bien connus des lecteurs de Jazz Hot: Nicolas Peslier –qu’on a

beaucoup entendu dans le big band de Claude Bolling, mais aussi avec Rhoda

Scott (qui signe le livret), Dany Doriz, Laurent Mignard, François Laudet–, et Jean-Philippe

Naeder, le fidèle complice de Paddy Sherlock, également impliqué dans diverses

formations: Les Haricots Rouges, Pink Turtle ou le Mégaswing de Stéphane Roger.

L’intitulé du groupe, Funky Ella, est transparent quant à la filiation qu’il