|

Jean-Louis Chautemps

|

25 mai 2022

|

|

6 août 1931, Paris - 25 mai 2022, Paris

|

© Jazz Hot 2022

Jean-Louis Chautemps, Péniche La Nouvelle Scène, Paris, 28 avril 2014, image extraite de YouTube

Jean-Louis Chautemps

Le polyinstrumentiste (saxophones, piano, flûte…) Jean-Louis Chautemps, arrangeur et compositeur également, nous a quittés en ce printemps 2022 à 91 ans après une vie bien remplie par ses curiosités multiples. On dit «nous», car, sous ses dehors réservés, il avait conservé pour Jazz Hot un attachement de jeune homme, comme son allure d'éternel étudiant curieux, même à un âge très avancé, une qualité d'écoute, une élégance et une courtoisie qui tranchaient dans un milieu du jazz parisien plein d'a priori. Maniant l’humour et une ironie discrète, perceptible dans le titre de ses œuvres, il a côtoyé les sphères du jazz sans ostracisme ni le mépris de génération qu'on peut souvent constater chez les tenants de la modernité obligée, du progressisme de système. Cette ouverture d'esprit correspond à son parcours d'abord peu académique, puis, progressivement par ses seules volonté et curiosité, très savant, questionnant la tradition, le vivant (le live et le son restent ses priorités), aussi bien que le savoir académique, celui accumulé par le temps plus que celui qui est la manifestation du pouvoir institutionnel. Un exemple peut en être apporté par des études de musicologie puis de philosophie à la quarantaine dans les années 1970, comme sa curiosité au même âge pour la musique contemporaine, le théâtre, le cinéma. Il fait aussi de l’enseignement, sans doute à sa façon, lui qui a été un élève «distant». Cet éclectisme lié à sa curiosité, à son individualisme de principe, ont donné à son parcours une teinte peu commune, jazz mais pas seulement, car il ne fait aucun doute que la lucidité de Jean-Louis Chautemps lui permettait de savoir qui il était, à quelle culture il appartenait. Il en avait tiré une ligne de conduite qui rendait sa personnalité attachante en dépit de son allure réservée.

Hélène et Yves Sportis

photos: Jacky Lepage et Hélène Sportis

images extraites de YouTube avec nos remerciements

Deux ans après sa naissance,

les jeunes parents de Jean-Louis Chautemps vont avec plaisir aux

concerts de Duke Ellington (1933) ou de Louis Armstrong (1934), car le jazz

c’est déjà leur vie quotidienne à cette époque, même parfois dans les bals musette plus

populaires entre les cordes des émules de Django, les violons et les accordéons de l’immigration

italienne. Jean-Louis a très tôt un phono, ses propres disques de chansons,

et il entend aussi les disques de jazz de la maison; puis, il prend des cours de

piano à 11 ans et de guitare à 16 ans, sans conviction profonde comme un fils de médecin.

A la Libération, la

petite famille fait la fête dans les caves de jazz, et lors de cette

expérience, Jean-Louis va imaginer transformer en vie de fête ce qui jusque-là était

un tâtonnement instrumental dilettante. Dès reparution (octobre 1945), sa mère l’abonne

donc à Jazz Hot, et l’apprenti-jazzmen va avaler la passion Hot Club de Charles

Delaunay et Boris Vian, comme les émissions radio d’Hugues Panassié; en revanche,

il restera toujours dubitatif quant au jazz en disques, préférant le live, à

l’instar de l’existentialisme naissant («le jazz c’est comme les bananes, ça se

consomme sur place», Jean-Paul Sartre), une quête de saveur authentique, réelle.

Elève de la très privilégiée Ecole Alsacienne, puis du Lycée Buffon plus

«résistant», comme un enfant de bonne famille qu’il est, entre politiques et

érudits, Jean-Louis cultivera sa vie durant les attributs de

l’«éternel» germanopratin («… c’est une vie de galérien…», J’suis snob-1954,

Boris Vian) et d’étudiant quelque peu anarchiste. Il va donc tâter du droit et de la médecine (des compétences de

familles) mais sans conviction non plus. Sa mère lui offre une clarinette, un saxophone

et des cours avec Marcel Josse (saxo classique); mais il bifurque de nouveau vers

la voie autodidacte. Encore adolescent, il connaît déjà Noël Chiboust, Alix Combelle, Jef Gilson(1) chez

lequel il écoute de nombreux disques dans sa boutique. En 1949, Charlie Parker

est à Paris… De quoi secouer son esprit! A la faveur du boum économique et des

orchestres de danse, Jean-Louis se lance dans le grand bain du jazz, une formation intensive

et instinctive, avec un premier engagement de deux mois et demi en Normandie chez

Jean Liesse (tp), à raison de deux prestations par jour, souvenirs qu'il évoque avec modestie et humour.

En mai 1954, il grave

pour Vogue, second label créé en 1947 par Charles Delaunay après Swing en 1937,

ses premiers morceaux avec Jean Liesse, Jean-Marie Ingrand (b), Jean-Louis

Viale (dm) et Claude Bolling (p), avec lequel il joue au Club Saint-Germain et à

l’Arlequin de 1951 à 1957. En janvier 1955, il participe pour Swing cette fois,

au Jay Cameron's International Sax Band, composé de Bobby Jaspar, Barney Wilen,

Jean-Louis Chautemps (ts), Jay Cameron (bar), Henri Renaud (p), Benoît Quersin

(b) Mac Kac Reilles (dm). Travaillant tous azimuts, Jean-Louis apprend en

direct au contact de musiciens confirmés quels que soient les registres, du

Casino de Paris et du Lido à Don Byas, Django Reinhardt, Sidney Bechet, Claude Bolling, Martial Solal

(cf. discographie et vidéographie), Sadi,

Francy Boland, Pierre Michelot, Kenny Clarke, Roy Eldridge, Zoot Sims, Lester

Young, James Moody, Dexter Gordon ou Bobby Jaspar qu’il remplace dans la

formation de Chet Baker, composée de Francy Boland (p), Eddie De Haas (b), Charles

Saudrais (dm), avec laquelle il tourne et enregistre près de six mois en Europe

(1955-1956); c’est au cours de cette tournée qu’il trouve l’opportunité de rester

trois ans à Cologne (1957-1959) avec l’orchestre WDR de Kurt Edelhagen comme

instrumentiste mais aussi comme arrangeur. Reprenant activement sa formation

par l’oreille dans les clubs et salles de concerts à Paris à son retour, il

découvre Sonny Rollins, John Coltrane, Ornette Coleman dans ce début des années

1960. Le chemin de traverse du jazz le fascine toujours; il travaille aussi en

studio, pratiquant aussi bien le sax-ténor que l’alto, le baryton, la

clarinette basse ou la flûte, s’exerçant à déchiffrer à vue, à s’adapter avec aisance à

toutes les formations, à toutes les musiques.

Jean-Louis Chautemps, Pierre Michelot, Eric Le Lann

dans le quartet de René Urtreger,

Jazz Middelheim, Anvers, Belgique, 12 août 1993

© Jacky Lepage

En 1961, ayant aussi pour inspiration André Hodeir, Jean-Louis décide finalement de prendre des cours de

musique classique avec Daniel Deffayet (s) pour pouvoir aborder le répertoire de la musique contemporaine avec

une approche plus technique-systémique, étudiant la structure de la musique,

cette fois par la voie classique de l’apprentissage académique européen, en contrepoint de la

musique naturelle, hot par culture

orale sédimentée qu’il avait connue jusqu’alors.

De 1962 à 1966, il enregistre

plusieurs albums (labels Palm, Club de

l’Echiquier, SFP) avec Jef Gilson (p, org) et des collectifs tournants dont Fred

Gérard, George Gay, René Léger, Bernard Vitet, Ivan Jullien, Michel Polli, Jean

Bergeret, George Bence, Jean Liesse, Jean-Baptiste Mira (tp), Jean-Pierre

Burtin, Jacques Tallourd, Mowgli Jospin, Daniel Watrez, Gérard Pichereau, François

Guin, Marc Steckar (tb), Joseph Martin (eh), Pierre Caron (ts), François

Jeanneau (ss), Michel Portal, Jacques Di Donato, Hubert Fol (as), William

Boucaya (bar), Claude Lénissois (bcl), René Nicholas (cl), Jean-Luc Ponty

(vln), Jean-Claude Petit, Ubirajara Cabral, Georges Arvanitas (p), Eddy Louiss

(org), Bernard Lubat (vib), Pierre Sim, Henri Texier, Gilbert Rovère, Alby

Cullaz, Jacky Samson (b), Jacques Thollot, Stéphane Vilar, Daniel Humair,

Pierre-Alain Dahan (dm), Willy Coquillat, Jacques Schultes (perc).

En avril et

mai 1965, Jean-Louis joue avec Jef Gilson, Salle Gaveau, invitant Nathan Davis

(as,ts) et Woody Shaw (tp) qui les invitent à leur tour sur l’album Peace Treaty, avec Kenny Clarke (dm), René

Urtreger (p) et Jimmy Woode (b). Début 1966, le Général de Gaulle demande le

retrait des bases de l’OTAN installées en France (les troupes américaines transportaient clandestinement le jazz, comme Albert Ayler et tant d'autres nous le rappellent), ce qui sera effectif un an

plus tard en mars 1967. Le jazz, qui subit des trous d’air successifs, en France en particulier avec le premier lavage de cerveaux par le bourrage de crâne de la

musique yé-yé puis de la pop musique, dans le cadre du développement de la consommation de

masse et des profits en Occident, est durement touché par le départ des Américains de Paris, notamment les clubs de jazz.

Dans l'atmosphère de ce temps, où les musiciens de jazz les plus jeunes se saisissent des recherches du free jazz américain, Jean-Louis Chautemps participe avec Michel Portal et Bernard

Lubat à des séances d’improvisations informelles, toujours en quête de

gymnastique cérébrale de perceptions diverses.

Il étudie aussi la flûte, puis, à partir des années 1970, la musicologie, la philosophie: une boulimie de savoirs compensatrice de son

adolescence rétive à l’autorité des enseignements académiques. Au tournant des années

1970, entre les amateurs de jazz entretenant la flamme, et les musiciens qui

refont surface en jazz après le tsunami de la «variété» dont souvent certains ont pu vivre, la production phonographique (imports Etats-Unis et Japon)

permet de redévelopper un goût du jazz, renaissance favorisée par la création de nombreux festivals de jazz de l’été pendant deux décennies, une éclosion très rapidement prise en mains par un pouvoir déjà soucieux de contrôle (époque Mitterrand-Lang), manipulant déjà les subventions comme un outil d’addiction pour impulser ses propres choix au niveau des contenus «artistiques» dans le cadre du développement du «jazz français», concept résurgent de la période de l'Occupation, un ensemble où se côtoient musiques improvisées-contemporaines et jazz-rock, dont ont été victimes aussi bien le jazz traditionnel, mainstream, bebop, la tradition de Django, en France, que le jazz de culture américain, supposés non créatifs parce qu'ancrés dans la mémoire populaire.

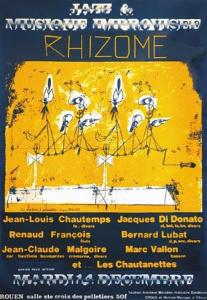

Si Jean-Louis Chautemps, comme d'autres, participe activement à ce courant, il n’abandonne pas pour autant ses collaborations plus «traditionnelles». En 1973 et 1974, Jean-Louis avait participé aux albums Swing Session et Jazz Party de Claude Bolling, et à celui de Jef Gilson, Europamerica fin 1976 (cf. discographie). Cette année-là, Jean-Louis,

au ténor, fonde le groupe Rhizome, avec Jacques Di Donato (bar), Jean-Claude

Malgoire (engh), Renaud François (fl), Marc Vallon (basson), Bernard Lubat (dm,

acc, p), les Chautanettes (voc), créant des ponts classique-jazz par une

recherche expérimentale. En 1979, naît le Quatuor de Saxophones avec

Jacques Di Donato, François Jeanneau et Philippe Maté, programmé au Festival de

Moers en RFA (Allemagne de l'Ouest), à l’IRCAM avec «From a Saxophonological Point of View»

(1981), au Musée Guggenheim de New York (1987) et dont il reste l’unique album Mad Sax 2 (CY Records, 1982). Après des

albums avec François Guin, Claude Bolling, Jef Gilson, à l’automne 1977,

Jean-Louis participe au ténor à la bande originale du joyeux film de copains

réalisé par Yves Robert, Nous irons tous au paradis de Vladimir Cosma, avec notamment Al Newman et Alain Hato (as), Tony

Coe (ts), Pepper Adams (bar), Maurice Vander (p), Sam Woodyard (dm).

Au tournant de la décennie

1980, il travaille pendant deux ans avec Albert Mangelsdorff (tb) et

Jean-François Jenny-Clark (b) au sein de l’Ensemble de jazz franco-allemand: la

musique suit toujours la politique! Préférant toujours l’écoute, la production

directe du live au disque, Jean-Louis

Chautemps n’enregistre en seul leader qu’en 1988 à la demande de Jeanne de

Mirbeck, la sœur de René Urtreger –vieux amis du Tabou, 40 ans plus tôt–

tentant une approche techno-informatique de la musique. Etudiant toute sa vie, Jean-Louis

a également enseigné (improvisation, La Sorbonne, 1975), lui qui avait eu tant de

mal à subir l'enseignement académique, à s’accrocher à ses premières leçons de piano, de guitare, de saxophone, à

l’adolescence…

Il a aussi conjugué la musique avec d’autres centres d’intérêts, de toutes natures, transmis

par ses parents et grands-parents, des humanistes cultivés toujours chéris dans

sa mémoire (cf. vidéographie): l’amour

des livres, l’art moderne, la poésie dont Verlaine, le théâtre, la musique de

film, le dadaïsme, le surréalisme, le collège de pataphysique, le groupe

littéraire oulipien, oscillant entre un besoin incessant de chercher, d’innover,

de rêver, sans doute pour s’abstraire d’un temps qui ne lui convenait pas, et

la farouche envie de se sentir libre des contraintes et de s’amuser de la vie,

le tout avec un zeste de rigueur scientifique qui s'est accentué avec l'âge: ce cocktail est la

panacée par dérision piquante, le kit de survie commun à cette génération qui a connu la guerre, les

fascismes, la consommation, qui a tété au surréalisme, à Raymond Queneau, Eugène Ionesco, à laquelle appartient également Boris Vian.

Roger Paraboschi et Jean-Louis-Chautemps, anniversaire des 80 ans de Jazz Hot, Paris 2015 © Hélène Sportis

En souvenir de ce temps de fêtes et de libération(s), Jean-Louis Chautemps

aimait venir aux anniversaires de Jazz Hot, retrouvant là sans doute un peu de

l’indispensable naturel et légèreté de son caractère, un

parfum de douceur qui lui semblait s’évaporer de ce nouveau monde, déjà pesant pour

lui en 2015, lorsque nous l’avions revu aux 80 ans de Jazz Hot dont il était «l’aîné de trois ans», disait-il, avec son beau sourire, ses yeux rieurs pleins d'ironie et son

allure de jeune homme. Venu d’une pratique très librement choisie, sa quête

musicale intérieure l’avait finalement (ra)mené à la structure technique

de la formation européenne classique, même s'il se gardait bien d'en faire une recette universelle de la culture, musicale entre autres: un parcours qui ressemble bien à son

esprit curieux, relatif et à sa démarche à front renversé.

1. Jef Gilson (p, cl, comp,

lead, 1926-2012) a fait partie de la rédaction de Jazz Hot et il est notamment

dans les numéros suivants soit en tant que musicien, soit en tant que rédacteur:

n°147-1959, n°168-1961, n°175/181/182/183-1962, n°184-1963,

n°196-1964, n°209-1965, n°229-1967.

Leader/coleader

LP

1962-1964. Jef Gilson/Jean-Luc Ponty/Jean-Louis Chautemps, Œil Vision,

Club de l’Echiquier AF1 (avec Guy Harloff, peintre)

LP

1976. Lawrence Butch Morris/Jean-Louis Chautemps/François Jeanneau/

André Jaume/Philippe Mate/Alain Hatot/Marc Richard/Jean-Charles Capon/Jef

Gilson/Pierre-Yves Sorin/George Brown, EuropAmerica, Palm 28

LP

1982. Le Quatuor de Saxophones (Jean-Louis

Chautemps/Jacques Di Donato/François Jeanneau/Philippe Mate), Mad Sax 2,

CY Records 733613

CD 1988. Jean-Louis Chautemps, Chautemps,

Carlyne 066759

Sideman

LP 1954. Claude

Bolling, Mademoiselle de Paris, Vogue 211 (=CD, Claude Bolling joue...

Brassens, Vian, Bechet, Bécaud, Frémeaux & Associés 482)

CD 1955. Chet Baker, In Europe,

Philology W42.2

LP

1955. Jay Cameron's International Sax Band, Swing M33.341

LP

1955. Christian Chevalier et son Grand Orchestre, Columbia FP-1056

(=CD Christian

Chevallier, Le Prince du jazz français Fresh Sound 893)

LP

1955. Christian Chevalier et son Orchestre, Formidable, Columbia

FP-1067

(=CD Christian Chevallier, Le Prince du jazz français Fresh Sound 893

LP

1955. Raph Schekroun et son Quintette, Get That Rythm, GEM 60 LP

1956. Chet Baker, Exitus, vol. 1, Replica Records 1 (=CD Lonehill Jazz

10111-2)

LP

1956. Chet Baker, Cool Blues, vol. 2, Replica Records 2 (=CD Lonehill

Jazz 10111-2)

45t 1959. The Golden Gate Quartet, My

Heart Is an Open Book, Columbia ESDF-1302

(=CD Coffret EMI 80573, CD n°7)

45t 1961. Christian Chevalier, Ça tourne

rond, Columbia 1370

(=CD Christian Chevallier, Le Prince du jazz français Fresh

Sound 893)

LP

1962. Jacques Denjean et son Grand Orchestre, Jazz, Polydor 45.585

LP/CD 1965. Nathan Davis, Peace Treaty,

SFP 10.003

LP

1965. Jef Gilson, A Gaveau, SFP 10.004

LP 1973. Claude Bolling +

The Show Biz Band, Swing Session, Cy Records 3.003 LP 1974. Claude Bolling + The Show Biz Band, Jazz Party, Cy Records 3.006

LP 1977. Vladimir Cosma,

Nous irons tous au Paradis, Déesse DDLX 157 (=CD Pomme Music 952 752)

LP 1984. Luther Allison, Life Is a Bitch, Encore! 131 (=CD Ruf

Records 2047)

CD 1992. Didier Levallet Tentet, Générations, Evidence 212

|

VIDEOGRAPHIE

Jean-Louis Chautemps, archives INA, 6 avril 1961, image extraite de YouTube

Chaînes YouTube de Jean-Louis Chautemps:

https://www.youtube.com/channel/UCfZ3klG_OrwnAnc4fU4pmQQ/playlists

Avec Jef Gilson:

https://www.youtube.com/channel/UCaoaQCQrH8jCuSvzDO9sOZA

1956. Jean-Louis Chautemps

(ts), Chet Baker (tp,voc), Francy Boland (p), Eddie de Haas (b), Charles

Saudrais (dm), «You Don't Know What Love Is», Rome, Florence, Festival de San

Remo, RaiTre, janvier

https://www.youtube.com/watch?v=h-mxK5Vwid0

https://www.youtube.com/watch?v=zn3_uIuPtvc

https://www.youtube.com/watch?v=DX8AEQ5jYzA

https://www.youtube.com/watch?v=iyOmxM7NKos

1961. Jean-Louis Chautemps

(ts), Martial Solal (p), Pierre Michelot (b), Daniel Humair (dm), «What a

Difference a Day Made», tele music modern jazz at studio4, Jean-Christophe Averty/Archives Ina, 6 avril

https://www.youtube.com/watch?v=5sTDMAL95xM

1961. Jean-Louis Chautemps

(ts) dans l’orchestre de Roger Guérin (tp), René Urtreger (p), émission Age

tendre et tête de bois, archives Ina, 19 décembre

https://www.youtube.com/watch?v=_o-jIV1pF6g

1980. Jean-Louis Chautemps

dans Les Enfants du Jazz, filmé dans les clubs parisiens et au CIM/Centre

d'Information Musical, réal. Anielle Weinberger, ©FR3-Cotel Films, avec Aldo

Romano, Didier Lockwood, François Couturier, Jean-Paul Célea, Guy Hayat, Derry

Hall, Christiane Legrand, Roger Guérin, Patrice Galas, Eric Le Lann, Jean-Loup

Longnon, Claude Nougaro, Maurice Vander, Charles Bellonzi, Luigi Trussardi,

Benoit Widemann, Dominique Bertram, Roger Planchon, Mike Zwerin, Marc Thomas,

Magali Noel, André Persiany, Roger Paraboschi, Roland Lobligeois, Jef Gilson,

Lionel Benamou, Pierre-Yves Sorin, René Urtreger, François Jeanneau, Philippe

Mathé, Jacques Di Donato, Katia Labèque, Eddy Louiss, Alain Zanio, Hélène

Boissin, Bruno Morange, Yves Torchinsky, Dominique Pifarely, Jan Kozlu

https://www.youtube.com/watch?v=ol9ZwygBpxU

1993. Jean-Louis Chautemps,

Eric Le Lann (tp), René Urtreger (p), Pierre Michelot (b), Eric Dervieu

(dm), Jazz Middelheim, Anvers, Belgique

https://www.youtube.com/watch?v=Exz9gT4VXo4

2014. Jean-Louis Chautemps,

Eric Le Lann (tp), Sylvain Romano (b), Donald Kontomanou (dm), Péniche La

Nouvelle Seine, Paris, 28 avril

https://www.youtube.com/watch?v=YrhL5itHBG4

2021. Les 9 muses de

Jean-Louis Chautemps, entretien chez Jean-Louis et Agnès Chautemps par

Jean-Charles Richard et Gilles Réa, ©Gill & Jazz, 4 Février

https://www.youtube.com/watch?v=YRFK6IP3b7I

2021. Jean-Louis Chautemps,

souvenirs d’un jazzman parisien à son domicile Rive Gauche, 16 avril, par

Matthieu Jaffré ©Jazz Archive. Le guitariste-peintre dont parle Jean-Louis

Chautemps est Roger Chaput, et le club où jouaient Boris, Alain et Lélio Vian

est le Tabou, angle rues Dauphine et Christine dans le 6e Ardt de

Paris. Le «cinéma» rue de Rennes (6e arrdt) était l’Arlequin.

https://www.youtube.com/watch?v=cSsKFOYHCDU

* |

|

|