|

Sidney Poitier

|

6 jan. 2022

|

|

20 février 1927, Miami, FL - 6 janvier 2022, Los Angeles, CA

|

© Jazz Hot 2022

Sidney POITIER

«L'avidité,

l'égoïsme, l'indifférence à la souffrance des autres, la corruption de notre

système

de valeurs et une détérioration morale ont marqué nos âmes de manière

irrévocable…»

Les deux amis, Martin L. King, Jr. et Sidney Poitier, engagés

avec beaucoup d’autres dans la lutte pour les droits civiques, s'opposaient aussi

à la Guerre au Vietnam, manifestaient contre la pauvreté, partout, contre l’escalade nucléaire, combattaient pour l’égalité, la liberté d’expression. C’était une époque de «lutte d’intérêt collectif» au singulier partout sur la planète, et

non de luttes catégorielles, identitaires ou d’intérêts

particuliers, «façon puzzle», dirait Michel Audiard, telles que nous les

connaissons aujourd’hui, «chacun pour moi et Dieu pour moi aussi!». Quatre jours avant

d’être assassiné, le 4 avril 1968, Martin Luther King, Jr. déclarait avec une lucidité tragique dans un de

ses discours: «Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou nous

mourrons idiots tous ensemble.», une phrase prémonitoire qui se vérifie aujourd’hui à l'échelle d’un monde moribond et idiot. Dans le monde d’alors,

le jazz participait pleinement à ce concert de revendications pour aller vers

un monde moins dangereux, moins pervers,

moins inégalitaire, moins ségrégué, en un mot, un monde plus juste et plus libre.

Mahalia Jackson était le réconfort de Martin Luther King, Jr. Le jazz a même été dès son origine un moteur planétaire de cette lutte pour l'égalité et utilisé comme tel par ses plus éminents artistes.

Paris Blues de Martin Ritt, 1961, avec Sidney Poitier, Louis Armstrong, Paul Newman, Serge Reggiani, Moustache...

Que ce soit Paris Blues de

Martin Ritt (1961) avec Louis Armstrong, Duke Ellington… avec Sidney

Poitier, Paul Newman et Joanne Woodward –le couple étant également engagé dans

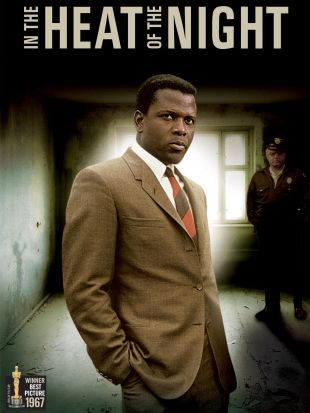

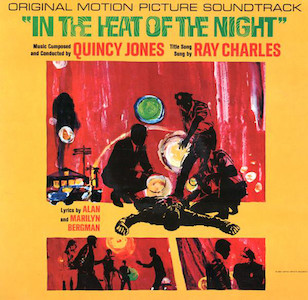

la lutte pour les droits civiques–, en têtes d’affiche, ou In the Heat of the Night de Norman

Jewison (1967) avec Rod Steiger comme partenaire de Mr. Virgil Tibbs, un film

plusieurs fois primé, avec la musique de Quincy Jones et la voix de Ray Charles, les arts, et particulièrement ceux nés au XXe siècle, le jazz et le cinéma, s’associaient, s'entremêlaient dans un but commun humaniste, clair et incontestable, de justice et de liberté

d’expression pour tous, et ce «tous» voulait aussi alors dire «toutes» sans nécessité de la

traduction en français-novlangue. Qualifié parfois d'Oncle Tom, Sidney Poitier et d’autres artistes de son temps ont lutté pour améliorer la société américaine et l’état de la Terre,

souvent à leurs dépens, et, malgré les revers, avec courage, constance et opiniâtreté, contrairement à ce que ressassent

nos jeunes bien-pensants numériques et écologistes sur canapés des années 2010-2020, ignorants de leur héritage pourtant si extraordinaire de luttes, d'art et de liberté. Hélène Sportis

Photos extraites de vidéos

avec nos remerciements

Sidney Poitier est né le 20 février 1927 à Miami, en Floride, où ses parents étaient de passage pour vendre leur récolte, alors que la modeste famille résidait à Cat Island (Bahamas), et vivait de l’agriculture et d’un taxi. Avec Cicely Tyson et Harry Belafonte, ils forment le célèbre trio des artistes de la Caraïbe très engagé pour l‘égalité des droits civiques. A 15 ans, ses parents l’envoient vivre avec son frère aîné à Miami pour lui éviter de sombrer dans la délinquance. Malgré ce, dès 16 ans, il vit d’expédients, de boulots précaires, sans domicile à New York. Il finit par décrocher un petit rôle après avoir réussi à entrer à l’American Negro Theatre. En 1950, pour La Porte s’ouvre

(No Way Out, réal. Joseph L. Manckiewicz), curieuse traduction mais adaptée à la carrière de Sidney, c’est son premier rôle important aux côtés de Richard

Widmark. Sidney est très vite entré dans le cercle des grands acteurs, il a 23 ans. En 1958,

il participe à La Chaîne (The Defiant Ones, réal. Stanley Kramer, avec

Tony Curtis), dont le scénario sera contesté par James Baldwin. C’est

au moins un vrai film qui permet de faire réfléchir. 1959 sera l’année du Porgy and Bess

d’Otto Preminger et Rouben Mamoulian avec Dorothy Dandridge et Sammy Davis, Jr.

Ceux avec lesquels travaille Sidney sont souvent d’infatigables combattants

pour la liberté de penser, pour l'égalité, harcelés par des Etats-Unis en proie à leurs démons,

de la ségrégation à l’anti-communisme primaire, en passant par le statut des

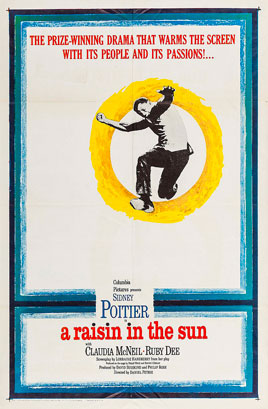

femmes. En effet, elles sont parmi les premières de la planète atteintes par la société de consommation de masse mise en œuvre pour la décérébration des sociétés, pour éviter un partage équitable des pouvoirs et des responsabilités, dans le nouveau contrat social d’après-guerre. En 1961, Sidney Poitier joue dans A Raisin in the Sun, de Lorraine

Hansberry (1930-1965), amie communiste très proche de James Baldwin, comme lui

dans le viseur du FBI, soutien d’Ethel et Julius Rosenberg et de Nkrumah au

Ghana; sa pièce porte sur la ségrégation à Chicago et elle l’adapte elle-même pour

le réalisateur Daniel Petrie (Un raisin au soleil). La famille Hansberry était proche de

Nina Simone, W.E.B. DuBois, Langston Hughes, Paul Robeson –tous pistés par le

FBI depuis les années 1930 pour communisme ou subversion–, Duke Ellington et le médaillé des J.O. de

Berlin-1936, Jesse Owens.

En 1967, la tension politique est à son comble, car la réaction

des ségrégationnistes s’intensifie avec les droits civiques accordés, du moins

sur le papier. Cette année-là est logiquement celle des trois films coups de

poing: In the Heat of the Night, (réal. Norman Jewison)–avec une suite, They Call Me Mr. Tibbs! (réal. Gordon

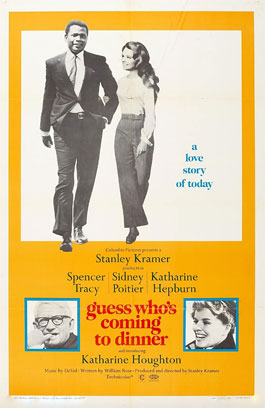

Douglas, 1970)–, Devine

qui vient diner

(Guess Who's Coming to Dinner, réal. Stanley Kramer, avec Spencer Tracy, Katharine Hepburn), et Les Anges aux poings serrés

(To Sir, With Love, réal. James Clavell).

La reconnaissance professionnelle est réelle, mais Sidney Poitier est très affecté par

l’assassinat de Martin Luther King, Jr. en 1968, un assassinat dont les Etats-Unis ne se relèveront pas, car après cette longue période de lutte

commune dans la diversité des idées pour porter l’espoir d'une société plus égalitaire, à partir de 1980, les

dominants et le reaganisme prennent définitivement le dessus, redéveloppant les inégalités et autres grandes fractures de la société américaine, comme un racisme endémique, dont on voit encore tous les symptômes aujourd'hui malgré l’élection de Barack Obama.

Le parcours d’artiste de Sidney Poitier

(cinéma/TV, producteur, réalisateur, chanteur…) a été jalonné d’Oscars,

prix, récompenses, médailles et honneurs jusqu’en 2001. Il a participé à une soixantaine de films comme acteur, une dizaine comme réalisateur, quatre comme producteur. Son parcours

d’humaniste a duré toute sa vie.

Il a été père de six enfants, grand-père,

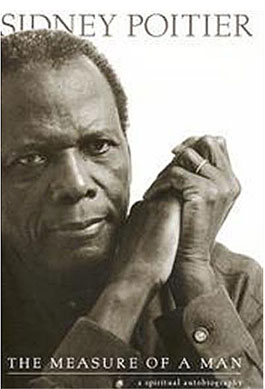

et a écrit plusieurs livres, Measure of a

Man, a spiritual autobiography (2007), Life

Beyond Measure: Letters to My

Great-Granddaughter (2009), What

Manner of Man is This?: The Duke of

Windsor's Years in the Bahamas (2016) et un roman, Montaro Caine, A Novel (2013): une vie

plus que remplie pour cette légende du cinéma qui a fait de son art un outil

de combat pour les droits civiques et l'égalité, et son art n'en a été que plus remarquable.

De son côté facétieux, on garde le souvenir de Sidney Poitier

qui a dirigé Gene Wilder et Richard Pryor dans une comédie délirante, Stir Crazy (1980); notons encore qu'avec Paul Robeson, de la génération précédente, il partage la particularité d’avoir étudié le russe à l’âge adulte à

l’université, et de le parler!

Sidney Poitier était une personne sincère et profonde, un

artiste de talent, un homme debout.

|

|

|