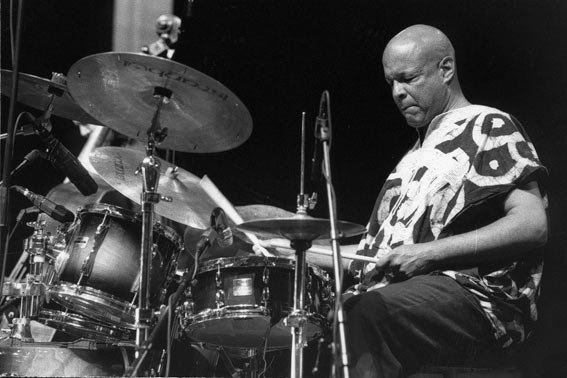

John Betsch, Bruges, septembre 1999 © Jacky Lepage

John BETSCH

The John Betsch Society

Thomas John Betsch est né le 8 octobre 1945 à Jacksonville, Floride. Figure familière des clubs parisiens depuis trente ans, il est un batteur incontournable, leader de fait, ayant été sollicité par les plus grands: Mal Waldron, Jim Pepper, Steve Lacy, Archie Shepp, Abdullah Ibrahim, Abbey Lincoln, Dewey Redman, Hal Singer ou tout récemment Benny Golson. A sa frappe sèche et précise s’ajoutent un emploi particulier des cymbales et une belle musicalité où s’exprime une fantaisie certaine.

Intégrant son premier orchestre dès 9 ans, John travaille son instrument avec le batteur Billy Moore, à Jacksonville, puis part étudier dans le Connecticut et à Nashville, Tennessee, en 1963, où il effectue ses débuts professionnels avec Bob Holmes (org) et Louis Smith (tp). Deux ans plus tard, il entame des études musicales à la Berklee School of Music de Boston avant de revenir travailler à Nashville. En 1973, il entre à l’University of Massachusetts, à Amherst, où il suit les cours d’Archie Shepp (avec lequel il tournera plus tard, de 1980 à 1982) et de Max Roach, sa principale inspiration. Il s’établit ensuite à New York entre 1975 et 1985, à la grande époque des lofts autour desquels s’épanouit la scène free ou simplement en marge. John Betsch est au centre de ce foisonnement artistique, multipliant les collaborations (Marion Brown, Billy Bang...). Il tourne déjà régulièrement en Europe, notamment en Allemagne où il poursuit sa carrière à partir de 1985, au gré des projets de ses amis new-yorkais. Il s’installe finalement à Paris, tout en continuant à voyager fréquemment, en particulier avec Steve Lacy (1988-2004). Depuis une dizaine d’années, il est très investi dans le trio de Jobic Le Masson (p, Jazz Hot n°680) avec Peter Giron (b, Jazz Hot n°672) ainsi que Steve Potts (ts) –un des vieux complices des Sept Lézards– qui est le quatrième mousquetaire de la formation.

En dépit de cette longue et riche carrière, John Betsch demeure un musicien d’une grande modestie, toujours disponible et volubile, prêt à se lancer dans une nouvelle aventure avec la fraîcheur d’un débutant, celle d’un amateur de jazz jamais blasé. Il reprend actuellement son projet en leader, la John Betsch Society, avec un quartet où l'on retrouve Pierrick Menuau (ts), Duylinh Nguyenn (b), Nicolas Rousserie (g), et un enregistrement devrait voir le jour dans le courant de l'année 2019…

Propos recueillis par Jérôme Partage

Photos de Jacky Lepage, Mathieu Perez,

photos X, coll. John Betsch by courtesy of John Betsch que nous remercions.

© Jazz Hot n°686, hiver 2018-2019

Jazz Hot: Quelle place tenait la musique dans votre famille?

John Betsch: Mon père est mort en 1953. Il était responsable administratif à la Howard University de Washington. Après son décès, nous sommes retournés vivre à Jacksonville. Ma mère était organiste à l’église et chef de chœur. Et j’avais une sœur, de dix ans mon aînée, MaVynee, qui était chanteuse soprano dramatique et une pianiste douée. Ma mère l’a envoyée en Europe quand elle a obtenu en 1955 son diplôme du Conservatoire d’Oberlin, Ohio. Elle a joué, entre beaucoup d’autres, Madame Butterfly et Salomé en Allemagne. Elle a vécu à Hambourg et à Hanovre. Très jeune, j’ai ainsi entendu parler de l’Europe, et c’est en partie grâce à elle que je suis ici aujourd’hui. Plus tard, elle est devenue une militante écologiste connue sous le nom de «The Beach Lady»1. Elle nous a quittés en 2005... J’ai mis du temps à l’accepter. C’était une sacrée personnalité, tellement talentueuse!

Avant de découvrir le jazz, vous aviez donc baigné dans le chant… le gospel?

Pas vraiment. Quand nous étions encore à Washington, l’église que nous fréquentions ne se consacrait pas au gospel, et ma mère était une musicienne de culture classique. Et vous n’allez pas le croire, mais mon premier souvenir de jazz, c’était lors d’une émission de télévision pour enfants du musicien et comique Victor Borge!2 Les enfants aiment les clowns, que voulez-vous… Je me souviens d’un saxophoniste soprano qui jouait devant un parterre de gamins. Il avait ce vibrato profond à la Sidney Bechet; ça m’a marqué. A cette époque, on entendait du jazz partout: à la radio, à la télévision, dans les dessins animés... Par ailleurs, une dame, une institutrice, vivait avec nous, à Jacksonville –la maison était grande– : Lucille J. Glympe, que nous appelions «Glympie». C’est elle qui m’a fait découvrir Bud Powell et qui m’a fait écouter pour la première fois un solo de Max Roach.

John Betsch, Festival de Middelheim, Anvers, août 2001 © Jacky Lepage John Betsch, Festival de Middelheim, Anvers, août 2001 © Jacky Lepage

Mon meilleur ami, Boobie, jouait de la trompette, tout comme son frère. Je l’ai suivi dans la salle de répétition de l’école, et j’ai trouvé des baguettes de batterie. Je me suis dit que ça devait être amusant d’en jouer. Les petits garçons aiment la batterie et la trompette! Ainsi, à 9 ans, j’ai monté mon premier orchestre avec lui. Mais ça ne plaisait pas à ma mère; elle me disait: «Pourquoi tu ne joues pas de la clarinette comme les gentils garçons!» (Rires) Et je n’ai d’ailleurs eu ma propre batterie qu’une fois à l’Université, à Nashville. Je me souviens avoir entendu pour la première fois Clifford Brown chez Boobie, alors que je venais le voir, et que son frère et lui passaient l’un de ses disques. J’ai été saisi par ce son si beau, par le pouvoir de la musique. Et quand j’ai eu 10 ans, mon autre sœur, Johnnetta, qui avait un an de moins que MaVynee –et que j’ai toujours appelée «Boo»–, a ramené d’Oberlin où elle étudiait, des disques de Charlie Parker et du Modern Jazz Quartet. Ces disques ont changé ma vie! Elle m’a aussi offert un disque de June Christy pour mon anniversaire, avec quelques superbes chansons comme «Day Dream».

Comment avez-vous appris la batterie?

J’ai bénéficié d’un enseignement de haut-niveau avec Billy Moore, un maître des percussions qui dirigeait un orchestre de lycée, travail qu’il a d’ailleurs quitté ensuite pour partir en tournée avec Ray Charles! (en 1966-67) Il y avait toujours plein de gamins devant sa maison qui voulaient apprendre la musique. C’est comme ça que j’ai commencé à étudier avec lui. En outre, il y a, à Jacksonville, chaque année, une parade pendant la mi-temps du tournoi de football au cours de laquelle se produisait une fanfare très réputée, le Florida A&M University Marching 100. Et c’est ce marching band qui m’a vraiment fait prendre conscience de ce qu’était la batterie. Il y avait beaucoup de talents à Jacksonville: outre Billy Moore, il y avait Alfred Corlay, un brillant saxophoniste. Il a été le premier que j’ai vu jouer de deux saxophones en même temps. Il a notamment accompagné James Brown. Il y avait aussi Teddy Washington, un excellent trompettiste. Par ailleurs, j’ai grandi avec Longineu Parsons (tp), avec lequel j’ai tourné, des années plus tard, en compagnie d’Archie Shepp. Je pense à un autre souvenir avec l'un de mes copains, Roscoe, qui jouait aussi de la batterie: j’avais un 45 tours de «Skin Deep» par Duke Ellington avec Louis Bellson, auteur du titre et des arrangements. On le passait à la vitesse d’un 33 tours juste pour essayer de capter sa technique…

Votre mère désapprouvait votre choix parce qu’il ne s’agissait pas de musique classique?

Non, c’est parce que ma sœur était déjà chanteuse lyrique. Une artiste dans la famille, c’était plus qu’assez pour elle! (Rires) Elle me répétait: «Ce n’est pas ce que tu as envie de faire!». Elle voulait que je devienne pasteur. Le dimanche, j’allais à l’Eglise épiscopale avec Glympie. Ça durait des heures! Quand j’étais au lycée, j’ai dit à ma mère que je voulais devenir batteur et partir à New York. Elle a hurlé! Elle m’a alors envoyé dans un établissement universitaire religieux, dans le Connecticut, pour faire de moi un homme d’église. Là-bas, j’ai acheté Africa/Brass de John Coltrane (Impulse! A-6). Et après une année de scolarité, j’ai dit à ma mère: «Désolé maman, mais il y a un autre J. C. Il est en vie, il nous ressemble, et c’est lui que je vais suivre!» (Rires) Dès cette période, j’ai commencé à me rendre régulièrement à New York (le Connecticut est très proche). Je me souviens être allé un soir au Village Vanguard avec mon colocataire. Le Vanguard est un Lieu Saint! Il y a un son très spécial. Et j’y ai vu, ce soir-là, l’orchestre d’Eric Dolphy et le Modern Jazz Quartet. Deux sets d’une heure et demie chacun. Une telle affiche était possible à l’époque! New York a une énergie comme aucune autre ville, à part Tokyo qui possède une énergie encore plus intense. Vous le ressentez en tournée: quand vous faites étape à New York, cela affecte la musique.

Comment êtes-vous devenu musicien professionnel?

Après cela, à 18 ans, je suis parti à Nashville, pour suivre un cursus de lettres à la Fisk University, où Boo avait effectué la première partie de ses études. Je ne me sentais pas capable d’aborder des études de musique. Il faut savoir que cette université a été construite au XIXe siècle grâce aux fonds récoltés par les Fisk Jubilee Singers qui chantaient des spirituals et ont tourné à travers le pays et même en Europe. Le département musique de l’université a été bâti à partir de cette chorale –qui d’ailleurs existe toujours– et fonctionnait donc uniquement avec un piano et des voix. Il n’y avait pas de batterie. J’ai essayé de me mettre au piano, mais c’était trop difficile; j’étais trop vieux. Et puis, c’était une période où j’étais surtout préoccupé par les filles, et il m’était difficile de me concentrer sur autre chose! (Rires) Cependant, Nashville offre beaucoup d’opportunités aux musiciens, et j’ai ainsi décroché mon premier engagement pour un bal à Fisk avec Bob Holmes, un fantastique pianiste et organiste originaire de Memphis. J’ai côtoyé de nombreux musiciens à Nashville: Brenton Banks (vln), Delvio Smith (b) ou encore Louis Smith (tp) avec lequel je me produisais régulièrement dans un club, le Third Floor. Je jouais aussi en trio avec Bill Chelf (p) et Jerome Hunter (b, 1942). Et il y avait également W.O. Smith (b, 1917-1991) qui enseignait à la Tennessee State University. Mais nous n’avons jamais travaillé ensemble. C’est à cette époque que j’ai rencontré Chuck Sanders (b) qui est devenu un ami très cher. Il m’a dit un jour que Bach était le premier bebopper... Il a raison (il chante Bach façon bebop).

Vous avez ensuite commencé à étudier la musique au Berklee College of Music, à Boston…

J’ai quitté la Fisk University au bout d’un an et demi, et je suis d’abord resté travailler quelques temps à Nashville. Puis, en 1965, je suis allé à la Berklee parce que Bill Chelf y était. Contrairement à ce que j’espérais, je n’ai pas eu Alan Dawson comme professeur, mais Fred Buda. Quand je pense qu’aujourd’hui à Berklee il y a plus de professeurs de batterie qu’il n’y avait d’étudiants quand j’y étais! Après quoi, j’ai reçu une convocation de l’armée. Mais j’ai eu alors un accident aussi imprévu que bénéfique: je me suis cassé la jambe, ce qui m’a sauvé du Viêt-Nam. Toutefois, j’ai passé un an à l’hôpital. Puis, je suis retourné travailler à Nashville. Je me suis ensuite marié, et ma fille est née en 1972.

Max Roach et John Betsch, prob. Paris, c. 1990 © photo X, coll. John Betsch, by courtesy of John Betsch Max Roach et John Betsch, prob. Paris, c. 1990 © photo X, coll. John Betsch, by courtesy of John BetschVous avez eu Max Roach et Archie Shepp comme professeurs à l’université du Massachusetts. Quand y êtes-vous entré?

En 1973. Pour ce qui est de la rencontre avec Max Roach, il y a eu un premier épisode, quand j’avais 14 ans. Nous étions allés à Chicago pour aller voir Boo qui y poursuivait ses études. Un ami de la famille, qui jouait du saxophone alto, nous a emmenés au Sutherland Show Lounge3 pour aller écouter Max Roach. Il y avait une première partie avec le groupe de Gene Ammons (ts). Je me souviens que Chris Anderson (p) avait fait la jam avec lui. Je l’ai d’ailleurs rencontré à New York bien des années plus tard. Nous avons joué une fois ensemble à Brooklyn. Il avait une façon de disparaître subitement qui était incroyable! (Rires) Pour en revenir à cette soirée, à la fin du set de Gene Ammons, ma mère a voulu que nous rentrions car elle trouvait qu’il était tard. Et je n’ai donc pas vu Max Roach ce soir-là… Mais des années plus tard, Boo est devenue enseignante à Amherst, à l’université du Massachusetts où travaillaient également Max Roach et Archie Shepp. Et la rencontre s’est faite ainsi.

Comment était l’enseignement de Max Roach?

C’était le genre de personne dont chaque parole est une leçon. Tout ce qu’il racontait avait valeur historique; tout ce qu’il disait sur la technique était précieux. Nous sommes devenus très proches. Ses jumelles et ma fille ont été gardées ensemble, nos ex-femmes étaient amies. C’était un homme et un musicien vraiment particulier. Un être monumental sur le plan musical, spirituel et politique. Un des batteurs auquel Max faisait le plus souvent référence était Jo Jones. Ils avaient une relation privilégiée. Quand Willie the Lion Smith est mort, Papa Jones est venu voir Max chez lui. Il était désemparé4. Je l’ai rencontré une fois. Il donnait des leçons dans un magasin de batterie, sur la 15e rue. J’y étais allé avec un cousin qui était également batteur. Je ne savais pas alors qui il était, mais j’ai été saisi par son groove.

Et Archie Shepp?

Lui, tout comme Max, était très engagé politiquement. Il faut s’avoir qu’Archie est diplômé d’art dramatique. Il s’exprimait de façon brillante. Je l’avais vu une première fois, lors d’un concert à Boston, quand j’étais à Berklee. C’était pendant ce que l’on a appelé «the atomic Shepp’s days»: il avait dans son groupe Howard Johnson (tu), Roswell Rudd (tb), Dave Burell (p), Charlie Haden (b) et Beaver Harris (dm). C’était vraiment atomique! (Rires)

Max Roach est-il votre principale influence à la batterie?

Avec Art Blakey, car la musique d’Art était partout. Même dans les jukebox! Et quand il n’était pas leader, il était sur les plus grands enregistrements: Somethin’Else de Cannonball Adderley (Blue Note), etc. Et son jeu stupéfiait tout le monde. La musique de Max était plus confidentielle, car radicale. Ses disques n’étaient pas correctement distribués. Il était moins accessible. Pour moi, la musique de Max, c’est du Bach. Elle est tellement organisée! Chacun de ses solos est un morceau de musique en soi. Il a posé les fondements de la batterie moderne. Mais il y a eu également d’autres influences déterminantes pour moi: Tony Williams, qui était de deux mois mon cadet, Elvin Jones et Philly Joe Jones.

A cette époque, vous avez vous-même commencé à enseigner…

Mon expérience d’enseignant a débuté dans le Massachusetts, en milieu carcéral. Ça a duré un an. C’est Boo qui m’a fait intégrer ce programme éducatif pour les prisonniers. On apprend énormément en enseignant, surtout avec un public si particulier. J’ai ensuite donné également quelques cours à l’université du Massachusetts.

Max Roach était un militant des Droits Civiques. Vous-même, vous êtes-vous investi dans le mouvement?

Un peu, quand j’étais à Nashville. J’ai grandi en Floride, en pleine ségrégation. A cause de ça, j’ai d’ailleurs failli ne jamais venir au monde: une nuit, mes parents se sont faits prendre en chasse sur la route par une bande de bouseux. Mon père était franc-maçon. Il a fait le signe. L’un des gars l’a reconnu et a dit aux autres de les laisser partir. Ça leur a sauvé la vie… Quand je pense à ce qui s’est passé l’année dernière à Charlottesville… C’est effrayant! Des néo-nazis, le Ku Klux Klan… Je ne sais pas ce qu’on peut faire…

En janvier 1974, vous avez enregistré votre premier disque en leader, Earth Blossom, avec la John Betsch Society…

Strata-East Records, le label fondé par Charles Tolliver (tp) et Stanley Cowell (p), a donné la possibilité à des musiciens de produire leurs propres albums. J’avais rencontré Stanley Cowell à l’Université du Massachusetts où il avait donné une conférence. C’est comme ça que j’ai entendu parler de Strata-East. Quant à Charles Tolliver, il est du même quartier de Jacksonville que moi! Tout comme Longineu Parsons. A cette époque, à New York, les musiciens afro-américains étaient animés par une forte détermination. Dans ce contexte, Strata-East a eu un rôle déterminant sur le plan artistique et dans le soutien à la production. Et pour monter mon projet d’album, je me suis appuyé sur mes amis de Nashville: Bob Holmes (org) et Billy Puett (sax, fl, cl), qui était originaire d’Atlanta et capable de jouer de tous les saxophones, flûtes, roseaux jusqu’à la clarinette basse. Billy est en mauvaise santé aujourd’hui, et malheureusement il ne peut plus jouer… Le joueur de congas, Phil Royster, était le parrain de ma fille. Je voulais témoigner de cette scène de Nashville –où la session a eu lieu– et Strata-East l’a rendu possible. Malheureusement, je n’ai pas pris les bonnes décisions pour mener ma carrière, et ce disque est resté sans suite. L’enregistrement a toutefois été réédité par Heveanly Sweetness, et il est même disponible en vinyle désormais. J’en suis très heureux.

Durant l’été 1974, vous avez participé au festival de Newport avec Max Roach…

Oui, il m’avait invité. Mais j’ai juste joué sur un morceau. Je n’ai jamais véritablement collaboré avec Max, excepté sur une pièce dont il avait écrit la musique, Black Picture Show de Bill Gunn. Il y avait aussi sur ce projet John Blake (vln) et Sam Waymon (p), le frère de Nina Simone. C’était en 1975…5

Comment se présentait l’activité musicale dans l’environnement universitaire du Massachusetts?

Elle était d’une richesse incroyable à cette époque, dans cette zone de campus, et cela englobait même le Connecticut: Jackie McLean était à l’université de Hartford. J’ai alors commencé à travailler avec Marion Brown (as) qui vivait dans le coin, Chris Henderson (dm) et Juma Santos (dm, perc) que Miles Davis avait «volé» à Nina Simone. Dans ces années-là, Marion jouait sur une flûte de bambou entouré de trois batteurs. Après un concert à Boston, Juma m’a invité dans son loft à New York. Ces lofts étaient de grands espaces où il était légal de travailler et d’habiter.

En 1975, vous vous êtes installé à New York. Vous avez donc vécu l’époque des lofts du Lower East Side…

Le quartier était bon marché, et il était très dynamique. J’ai emménagé dans un loft, dans le même immeuble que Juma Santos. Bill Saxton (ts) logeait à proximité, dans un appartement sur 10th Street, qu’il tenait de Benny Maupin (s, fl), et qu’il a ensuite cédé à Ricky Ford (ts). Et de l’autre côté de la rue se trouvait Billy Bang (vln). La première fois que nous avons joué ensemble, c’était au North Sea Jazz Festival, au début des années 1980: il lui manquait un batteur… Cette époque des lofts était magnifique: Rashied Ali (dm) avait le dernier étage, le Ali’s Alley, Sam Rivers (ts) avait le Rivbea Studio, Joe Lee Wilson (voc) le Ladies’Fort… J’ai un immense respect pour Rashied en tant que musicien et en tant qu’homme. Beaucoup de gens s’interrogent sur son jeu. Je l’ai vu faire des choses phénoménales! C’est Coltrane qui lui avait dit de trouver un lieu pour pouvoir jouer six ou sept soirs par semaine. Dans le même esprit, Steve Lacy m’avait raconté qu’il avait travaillé avec Thelonious Monk six soirs par semaine, pendant seize semaines!6 Ça fonctionnait comme ça à l’époque. Les clubs engageaient les groupes pour un ou deux mois. Les musiciens avaient le temps de développer leur jeu, d’apprendre. Aujourd’hui, quand tu obtiens deux soirs d’affilée, c’est champagne! (Rires) Dans ces années 1970, New York était infiltrée par les musiciens de Chicago. C’était étrange et magnifique. La relation la plus étonnante de ma vie a été avec Steve McCall (dm): nous avions tous les deux la Lune en Scorpion, nous portions des petites lunettes rondes, nous travaillions avec les mêmes gens, et il jouait sur une batterie Rogers noire, le même modèle que celui que j’ai acheté quand j’étais étudiant à Nashville; le premier que je m’offrais. Les gens, qui pourtant connaissaient bien chacun de nous, m’appelaient «Steve» et lui «John». Mais la chose la plus bizarre fut quand il m’apparut en rêve pour me dire: «John, j’ai eu une attaque, mais je vais bien.» J’ai su après qu’il venait d’avoir une attaque…

Comment s’est passée votre collaboration avec Billy Bang?

Il en imposait vraiment, ce qui peut paraître étonnant pour un violoniste. Outre le concert au NorthSea Jazz Festival, nous avons effectué une tournée magnifique en Europe avec Marilyn Crispell (p) et Peter Kowald (b). J’avais rencontré Marilyn pour la première fois dans un club du Lower East Side, The Tin Palace. Elle était très timide à l’époque. Mais quand elle se mettait au piano, c’était une autre histoire! Quant à Peter Kowald, il était phénoménal. Il conduisait une ambulance avec laquelle il transportait les instruments, et il avait effectué, comme ça, le trajet de la Yougoslavie jusqu’à Berlin.  John Betsch, Bruges, septembre 1999 © Jacky Lepage Chico Freeman et vous étiez présents pour les 80 ans de Jazz Hot en avril 2015. Il y avait raconté comment vous l’aviez pris sous votre aile à son arrivée à New York...

Il faisait partie de ce Chicago Gang qui avait envahi New York. Je l’hébergeais dans mon loft. Et quand il a été engagé par Elvin Jones, ils sont venus répéter chez moi. J’ai toujours admiré le courage de Chico, qui joue du même instrument que son père, lequel était une véritable institution à Chicago. Une fois, nous nous sommes retrouvés dans un festival en Allemagne: Chico, Von, Reggie Workman et Billy Hart. A l’hôtel, Chico nous a dit à voix basse: «On a d’autres dates, mais ne le dites pas à Papa!» (Rires) Von détestait voyager.

Quand avez-vous rencontré Mal Waldron?

En 1976, à Balve, en Allemagne. C’était la première fois que je participais à un festival en Europe. J’étais dans un groupe avec le saxophoniste argentin, Hugo Heredia. Mal se produisait aussi, avec Jimmy Woode (b) et Allen Blairman (dm). C’était l’essence même du trio. Je n’ai jamais rien entendu de pareil. Ce festival a vraiment été une bénédiction: Archie Shepp était également là. Une partie de ses musiciens l’avaient lâché. Quand il m’a vu, il m’a sauté dessus! Et je me suis retrouvé engagé pour terminer sa tournée avec Mal Waldron! Notre premier concert a été au festival de Berlin. Cameron Brown (b) était resté dans le groupe. Il y en avait encore pour six semaines de tournée. Mal ne l’a pas faite entièrement, il a été remplacé par Siegfried Kessler puis par Horace Parlan que j’avais vu pour la première fois au Five Spots, à New York, avec Roland Kirk. C’était impressionnant de le voir jouer! Cette tournée a marqué mes débuts officiels avec Archie. Bien sûr, nous avions joué quelques fois ensemble précédemment à New York et dans le Massachusetts. J’ai ainsi été son batteur de 1980 à 1982. Par la suite, il m’est arrivé de remplacer ponctuellement Steve McCraven.

Quel souvenir gardez–vous de ces quelques années avec Archie Shepp?

Il avait un problème à la bouche, ce qui a changé considérablement son son. C’était très pénible pour lui, très douloureux. Mais en dehors de ça, comme disait Jean-Jacques Avenel, il était le «number one»!  Quartet de Jeanne Lee, Alain Jean-Marie, Jean-Jacques Avenel, John Betsch Quartet de Jeanne Lee, Alain Jean-Marie, Jean-Jacques Avenel, John Betsch

Sardinia Jazz Festival © photo X, coll. John Betsch, by courtesy of John Betsch De retour à New York, avez-vous eu encore l’occasion de jouer avec Mal Waldron, avant de vous installer en Europe?

Oui. Notre premier concert à New York était au Ali’s Alley avec Ronnie Boykins (b). Après la mort de Ronnie (1980), Reggie Workman l’a remplacé. Un jour que Mal était de retour à New York, il nous a dit qu’il avait envie d’essayer quelque chose de différent. Reggie Workman et moi lui avons suggéré d’engager Jeanne Lee. Ça a été magique. Elle était non seulement chanteuse, poétesse, auteur mais aussi professeur de danse. Si Mal m’avait dit: «On a un gig en enfer, et tu vas devoir porter une combinaison au fioul», je lui aurais répondu: «Quand est-ce qu’on part?» (Rires) Je me souviens que lors de la première tournée en trio, avec Ed Schuller (b), en avril 1989, beaucoup de scènes où nous nous rendions n’avaient pas un bon piano. La plupart des pianistes auraient hurlé. Mal n’a jamais rien dit. Il s’asseyait derrière le piano, et il le faisait sonner de façon extraordinaire, tellement sa personnalité musicale était forte. Quelle que soit la qualité de l’instrument, il faisait du Mal Waldron à la seconde où il posait le doigt sur une touche. Il avait par ailleurs un grand sens de l’humour. On ne pouvait pas avoir de conversation sérieuse avec lui. Pendant les concerts, il était toujours positif et nous répétait sans cesse, cigarette au bec: «Beautiful, baby!». C’était une joie d’être avec lui.

Au bout de dix ans, vous avez décidé de quitter New York…

Je n’ai rien décidé, j’ai juste eu de la chance. A ce moment-là, je jouais au Ali’s Alley, dans le big band «Energy» de Ted Daniel (tp), avec Marty Cook (tb). Ce dernier a enregistré un disque à New York pour un label allemand, et il a déménagé à Munich. Les choses se sont déroulées bizarrement: j’avais été brièvement marié à une institutrice de Brooklyn. J’étais dans notre appartement pour récupérer des affaires quand le téléphone a sonné. C’était Marty qui m’appelait de Munich pour me proposer une tournée en Europe. Ce n’était pas le bon moment, et j’ai raccroché. Mais, il y a eu une seconde occasion avec le saxophoniste Mike Ellis qui était originaire du New Jersey et avait vécu à New York. Il m’a appelé de Paris pour me proposer du travail avec un billet d’avion. Et je suis venu. C’est d’ailleurs sur ce projet que j’ai lié connaissance avec Jean-Jacques Avenel. Il y avait également Bobby Few.

Jean-Jacques Avenel et vous avez été de grands complices pendant des années…

Oui. D’une part, parce que les bassistes et les batteurs doivent se serrer les coudes! Quand je l’ai entendu pour la première fois avec le sextet de Steve Lacy, j’ai été très impressionné par son approche. C’était un gémeaux: il était constamment en mouvement et en train de créer. En 1977, je suis venu jouer à Paris, aux Bouffes du Nord avec Abdullah Ibrahim (p) à l’occasion du Festival d’Automne qui était centré sur l’Afrique. Nous jouions plusieurs soirs. Mais le soir de notre arrivée, nous avions quartier libre. Je suis allé aux Bouffes du Nord, écouter un concert de kora. Jean-Jacques y assistait également. Après cela, il s’est mis à jouer de la kora, et il est devenu un joueur de kora respecté en Afrique! Nous étions vraiment très proches. Ma fille l’appelait «Tonton»…

Parlez-nous de cette série de concerts avec Abdullah Ibrahim…

Rien que d’arriver dans ce théâtre, c’était déjà énorme! Quel endroit! Abdullah Ibrahim était programmé plusieurs soirs, avec différentes formules: solo, duo, etc. Sa musique était magique! Après Paris, nous sommes allés au Sénégal. Ce qui m’a beaucoup ému car mes ancêtres viennent de ce pays. La première fois que j’ai vu Abdullah, j’étais à la Berklee. Il accompagnait Elvin Jones. Pendant le concert, nous échangions des regards, lui sur scène et moi dans la salle: nous étions tous les deux stupéfiés par Elvin!

Vous êtes donc directement venu des Etats-Unis à Paris?

Je ne me suis pas fixé à Paris tout de suite. Mon installation définitive à Paris s’est faite à cause de Richard Raux (ts). J’étais à Munich où je travaillais avec Marty Cook et un chanteur turc, Ozay, grâce auquel j’ai eu mes cymbales Istanbul. L’Allemagne est un pays incroyable! En 1986, de nouveaux lieux poussaient sans arrêt au milieu de nulle part! Il y avait un grand dynamisme, et c’est d’ailleurs toujours le cas. On pouvait se retrouver en tournée pendant deux semaines à passer dans des clubs ou des festivals dont on n’avait jamais entendu parler… Toujours est-il que Richard Raux m’a appelé –je ne sais pas comment il a eu mon numéro– pour me proposer de venir à Paris. J’ai habité chez lui, avec sa famille pendant un moment, puis j’ai rencontré Claudine François (p). Par la suite, j’ai contacté Hal Singer (ts) que j’avais connu à Munich, et nous sommes partis en tournée pendant trois semaines en Tunisie avec Jacky Terrasson (p) et Ron Jackson (eb, g). C’était fantastique! A mon retour, je suis allé retrouver Claudine dans sa maison des Yvelines. Nous sommes restés ensemble pendant onze ans.

Jim Pepper Quartet: Mal Waldron, Ed Schuller, Jim Pepper, John Betsch, New Morning, Paris, 5 novembre 1989

© photo X, coll. John Betsch, by courtesy of John Betsch Vous avez enregistré plusieurs albums avec Jim Pepper entre 1986 et 1990…

Je l’ai rencontré pour la première fois à New York. J’avais environ 19 ans. Nous disions que nous étions l’un pour l’autre le frère que nous n’avions pas eu. Nous avons effectué quelques concerts ensemble. Nous nous sommes retrouvés quinze ans plus tard, en 1981, en Autriche, alors que je tournais avec Archie, Kenny Werner (p) et Santi Debriano (b). Lui était avec Don Cherry. Nous nous sommes alors rendus compte que nous étions voisins à Brooklyn. Puis, je l’ai fait revenir en Europe quand je travaillais avec Marty Cook. Il a fini par s’y installer et a débuté une collaboration avec Mal Waldron. Je me suis ainsi retrouvé dans cette formation, d’abord avec Essiet Essiet puis avec Ed Schuller. Ce groupe était magique; il tirait des larmes aux gens. Et c’est devenu un ensemble solide. Au bout de quelques temps, je suis parvenu à convaincre Horst Weber, le patron d’Enja et fondateur de Tutu Records, d’enregistrer ensemble Mal et Jim. La session a eu lieu en novembre 1987. En tout, nous avons enregistré cinq albums pour Enja et Tutu. Je me souviens aussi d’un concert avec Bill Bickford (eg) dans un club, en dehors de Vienne, près du domicile de Jim: quand nous avons commencé à jouer les titres de son album Comin’ and Goin', tout le public s’est mis à chanter les paroles des chansons en anglais! Jim s’est alors tourné vers moi en me disant: «Tu y crois toi?». (Rires) Il avait un feeling musical très particulier qui lui venait de ses origines amérindiennes. Mes expériences avec Mal et Jim ont eu une importance majeure pour moi. Jim avait ce qu’on appelle «the one note magic»: on le reconnaissait à la première note. C’était également le cas de Dewey Redman (ts) dont j’étais aussi très proche. Nous nous sommes d’abord croisés à New York, pendant la période des lofts. Quelques années après, nous nous sommes de nouveau croisés en Allemagne: il était avec Old and New Dreams et moi avec Archie. Plus tard, il m’a engagé sur quelques concerts aux Etats-Unis, et pour ses dernières tournées en Europe. Jouer avec lui, c’était comme rencontrer Max Roach: un rêve qui devient réalité…

A votre arrivée à Paris, avez-vous commencé à vous produire dans les clubs?

Pas tellement. J’avais quelques concerts avec Richard Raux, mais rien de véritablement consistant. Comme disait Steve Lacy: «Ce que je préfère à Paris, ce sont ses deux aéroports et ses cinq gares»! (Rires) De fait, j’étais souvent en tournée: je suis allé en Afrique, au Japon… La seconde épouse de Mal était japonaise. Je me souviens que pour ses 70 ans, les Japonais l’ont invité, avec son épouse, son ex-épouse américaine, ses enfants et Jeanne Lee! Ils le vénéraient! Pour ce qui est de Paris, les choses ont changé pour moi quand j’ai commencé à accompagner des musiciens de New York au Petit Opportun et à La Villa. Je n’ai d’ailleurs jamais compris comment on a pu laisser disparaître un tel lieu. C’était un des meilleurs clubs d’Europe! On pouvait y jouer une semaine… J’ai donc joué à La Villa avec Billy Harper, Johnny Griffin, Von Freeman, Ray Anderson… C’était formidable! Je formais la rythmique avec Wayne Dockery et Alain Jean-Marie que j’avais rencontré dès 1981. J’ai plus joué avec lui qu’avec n’importe qui d’autre sur terre; il travaille tout le temps, avec tout le monde.

Vous aussi!

Oui, c’est vrai.

C’est à Paris que vous avez rejoint Steve Lacy…

Je l’avais d’abord croisé à New York, au Tin Palace. Nous assistions tous deux à un concert de Paul Jeffrey (ts). Tout comme Mal Waldron, Steve était un New-Yorkais à la forte personnalité, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui avait une expression musicale unique. C’est donc assez logique qu’ils aient formé un duo. J’ai d’abord joué dans le quartet de Steve –avec Mal– pour deux concerts en Italie et en Allemagne. En 1988, je crois. C’est Bobby Few qui avait proposé mon nom. Puis, j’ai intégré son sextet avec Bobby, Jean-Jacques Avenel, Steve Potts (ts) et la femme de Steve, Irene Aebi (vln, voc). Il y avait un problème avec Oliver Johnson et le groupe a voté en ma faveur pour le remplacer. C’était une véritable entité. Je me souviens à Vienne, en novembre 1990, d’un «Steve Lacy Festival»! Il y avait le sextet, un big band... Je n’ai jamais rien vu de pareil. Enfin, c’est l’Europe et les gens sont capables de ça! Et en Autriche, ils ont les moyens… Nous avons aussi effectué des tournées extraordinaires à travers les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. C’était beau de voir les gens réagir à un groupe comme celui-ci. Ça prouvait qu’on pouvait trouver partout un public intelligent qui apprécie la musique créative. Car la musique de Steve était très spéciale. En scène, il ne jouait que du saxophone soprano mais c’était également un excellent pianiste qui connaissait parfaitement la musique de Monk. Il m’avait raconté que son frère l’avait emmené voir Art Tatum à un âge où il avait déjà un bon niveau. Art Tatum l’a tellement impressionné qu’il a abandonné le piano après ça! (Rires) Au saxophone, son son et son style étaient identifiables instantanément. Il pensait chaque note qu’il jouait quand beaucoup de saxophonistes laissent juste courir leurs doigts. Mais Steve avait des problèmes avec Irene, et ça a fini par être fatal au groupe. Et puis, il a fini par quitter Paris, parce qu’on lui refusait la direction de l’Orchestre National de Jazz. Ce qui était une aberration. Cela dit, je ne comprends pas l’intérêt pour le gouvernement français d’avoir un orchestre de jazz officiel. Mais le fait est qu’en Europe, on sait trouver des fonds pour la culture, alors que les Etats-Unis –qui possèdent plus d’avions de chasse que tous les autres pays réunis– n’en sont pas capables. Pour la santé non plus d’ailleurs.

Steve Lacy Sextet: Steve Potts, Irene Aebi, Steve Lacy, Jean-Jacques Avenel, Bobby Few, John Betsch, Jazz Middelheim, 13 août 1989,

© Stephan Leemans, coll. John Betsch, by courtesy of John BetschQuelle sorte de leader était-il?

A la fois très relax et très précis. Il donnait peu d’indications. Et il avait un humour pince-sans-rire. La première fois que j’ai vu jouer le sextet, à Paris, au Dreher, à Châtelet, Oliver Johnson avait piqué une véritable crise. Quand je l’ai remplacé, Steve m’a dit, de façon très détachée: «Contente-toi de jouer, ne fais pas attention à nous.» (Rires) C’était un plaisir d’être avec lui. Nous avons travaillé ensemble jusqu’à la fin de sa vie.

Racontez-nous votre rencontre avec Sonny Rollins…

J’étais en tournée avec Abdullah Ibrahim. Son agent nous avait fait voyager en train de l’Autriche à la Norvège. Trente-quatre heures de voyage… Arrivé à l’hôtel, je me suis retrouvé dans l’ascenseur avec Sonny Rollins. Il m’a serré la main: «Salut, je suis Sonny…» (il imite la voix de Rollins). Et chaque os de mon corps a vibré! (Rires) J’étais liquéfié. C’est vraiment le «Saxophone Colossus»!

A partir de quand avez-vous pénétré la scène parisienne?

La donne a changé quand Caroline Volcovici a ouvert les Sept Lézards (1997). Elle était la «Max Gordon»7 de Paris. J’avais dix projets différents en cours dans ce club! C’est là que j’ai rencontré Jobic Le Masson au début des années 2000. Arnaud Sacase (as) m’avait envoyé un CD par la poste pour que je rejoigne son quartet qui comptait Benjamin Duroc (b) et Jobic. L’histoire a débuté comme ça. Jobic et moi sommes devenus amis, et grâce à Caroline et aux Sept Lézards, nous avons joué en duo. Un jour, il est venu me voir en me disant:«Pour la première fois de ma vie, je veux avoir un quintet». Il a appelé Benjamin et on a complété la formation avec Amy Gamlen (as) et Daniel Erdmann (ts) que j’avais rencontrés dans une jam. C’était un quintet très intéressant qui jouait les compositions de Jobic. Puis, c’est devenu un sextet avec Mark Sims (tb). Peter Giron s’est ensuite joint à nous, et nous avons formé un trio. Il avait alors de gros problèmes de dos. Quand je l’ai connu, il me disait qu’il ne rejouerait plus jamais de contrebasse…

John Betsch, Victor Lewis, Wayne Dockery et Walter Bishop, Jr.

© photo X, coll. John Betsch, by courtesy of John Betsch

Quand nous l’avons interviewé, Peter Giron nous a dit que c’est vous qui l’aviez poussé à jouer de nouveau…

Absolument! Lui comme nous avons gagné une seconde maison au Sept Lézards, et nous avons eu le temps de trouver ensemble notre son. Steve Potts, qui faisait aussi partie de la famille des Sept Lézards, a fini par être impliqué également dans l’affaire. Et grâce à mes relations avec le label Enja à Munich, nous avons pu enregistrer un premier album en 2008, Hill. Notre façon de jouer en trio est très organique. Et avec le quartet, c’est toujours différent. Aujourd’hui, nous avons trouvé un nouveau toit avec le Bab-Ilo.

Vous jouez très régulièrement en Pologne. Comment cela a-t-il démarré?

Ma première tournée en Pologne, c’était avec Sophia Domancich (p). J’y suis retourné plus tard avec Billy Harper (ts), au début des années 2000. Et j’ai rencontré un trompettiste, Piotr Wojtasik, qui avait travaillé avec lui. C’était à Szczecin. Nous avons alors commencé à faire quelques trucs ensemble, et il m’a fait revenir pour jouer avec différents musiciens. Nous plaisantons sur la possibilité que je change mon nom en «Jan Betschowski»! (Rires) J’aime tellement ce pays! L’aéroport de Varsovie porte le nom de Chopin, ce qui montre bien que c’est un pays avec une culture artistique et musicale forte. Et il y a beaucoup de bons clubs de jazz. D’ailleurs pour moi, le meilleur sur la planète est le 12 on 14 Jazz Club à Varsovie.

Jean-Jacques Avenel et John Betsch

Bruges, septembre 1999 © Jacky Lepage

Votre second album en leader n’a été enregistré qu’en 2010…

Mon ami d’enfance, Longineu Parsons, a créé son propre label, Tribal Records. Il a un splendide studio d’enregistrement à l’intérieur de sa maison, laquelle se trouve en pleine forêt. Nous avons enregistré ensemble, au Neuf Jazz Club –un club du 11e arrondissement qui a existé brièvement– avec Jobic. J’aurais voulu que Peter en soit, mais il n’était pas disponible ce soir-là. Je regrette de ne pas avoir insisté pour qu’il vienne… Il faut avoir un ego assez solide pour être leader; et le mien ne l’est pas assez. Un jour une masseuse, en Roumanie, m’a dit: «Vous devez apprendre à vous aimer et à vous pardonner…» Comment a-t-elle deviné? (Rires) En fait, ce qui m’importe vraiment aujourd’hui, c’est que notre trio, avec Jobic et Peter, tourne en France et ailleurs. Nous sommes une famille. Mais nous avons vraiment besoin d’un agent!

Votre plaisir, c’est d’accompagner…

Il est difficile de jouer et d’écouter en même temps. Tout le monde n’en est pas capable. Je suis fier de ma façon d’écouter. En fait, j’aime la musique, j’aime l’écouter!

On vous voit souvent fermer les yeux durant un concert. C’est parce que vous êtes concentré sur la musique?

Oui, c’est parce que j’écoute, et que je pense à ce que je dois faire pour apporter ma part.

Est-ce que vous enseignez?

Je donne quelques leçons particulières chez moi. Mais je n’appartiens à aucune institution. J’ai donné par le passé quelques master-classes au Conservatoire de Paris (CNSM), mais je n’ai jamais fait partie intégrante de l’équipe pédagogique.

Depuis peu, vous accompagnez Benny Golson…

Les débuts ont été drôles. Comme je joue souvent dans de petits endroits à Paris, comme la Crêperie Elo, un lieu très sympa, j’ai changé mes baguettes. J’en ai pris de très légères. Et le second soir avec Benny, il est venu me trouver: «Il faut que je te parle: tu joues trop poliment!» (Rires) Alors, je suis revenu à des baguettes plus lourdes.

Wayne Dockery vient de nous quitter. Quel souvenir gardez-vous de lui?

C’est le premier contrebassiste avec qui j’ai joué en arrivant à Paris, avant Jean-Jacques Avenel et Peter Giron. Didier, le patron de La Villa nous appelait: «The John Wayne Rhythm Section»! (Rires) Nous avons fait tellement de choses ensemble… Notamment, nous avons accompagné Bobby Timmons (p) lors de son dernier concert à Amherst. Je suis heureux d’avoir participé à l’hommage qui lui a été rendu récemment, en Normandie.*

1. La famille Betsch compte quelques personnalités éminentes: l’arrière-grand-père de John, Abraham Lincoln Lewis (1865-1947), homme d’affaires, a été le premier millionnaire afro-américain. Il fonda en 1935 l’«American Beach», au nord de Jacksonville, un site touristique pour les familles afro-américaines auxquelles l’accès à la plupart des plages était interdit durant la ségrégation. La sœur aînée de John, Mary Elisabeth «MaVynee» (1935-2005), après une carrière de chanteuse lyrique, a consacré son existence, à partir de 1975, à militer en faveur de la préservation de l’«American Beach», pour des raisons tant écologiques que de mémoire. A ce titre, on l’a surnommée «The Beach Lady». L’autre sœur de John, Johnnetta Betsch Cole (née en 1936) est anthropologue. Elle a notamment enseigné à l’University of Massachusetts à Amherst (1970-1982) et a dirigé le National Museum of African Art (2009-2017) qui dépend de la Smithsonian Institution.

2. Victor Borge, né Børge Rosenbaum à Copenhague en 1909, est un comédien et pianiste américano-danois. Il est mort en 2000 à Greenwich, Connecticut. Virtuose du piano, il développa, dans l'entre-deux-guerres, à côté d'une carrière de concertiste classique, un talent de comique musical, avec nombre de plaisanteries anti-nazies, qui lui valut les surnoms de «The Clown Prince of Denmark», «The Unmelancholy Dane», «The Great Dane». Quand les Allemands envahirent le Danemark en 1940, il fuit vers les Etats-Unis où il apprit la langue et adapta son spectacle en prenant le nom de Victor Borge en 1941. Il participa ainsi aux émissions de Rudy Vallee et au show de Bing Crosby. Il se fit une réputation dès 1942, et participa même à des films avec des stars comme Frank Sinatra. Le Victor Borge Show commença dès 1946, spectacle dans lequel il passait de Chopin et Beethoven à Cole Porter et au jazz.

3. Le Sutherland Sow Lounge, un club d'Hôtel (South Drexel Boulevard-East 47e Street), proposa à partir des années 1950 une riche programmation avec entre autres Nancy Wilson, John Coltrane, Miles Davis, Cannonball Adderley, Max Roach, etc.

4. Willie the Lion Smith (1897-1973) et Papa Jo Jones (1911-1985) ont eu une relation musicale amicale dont témoignent des enregistrements en duo effectués à la fin de vie de Willie the Lion Smith (The Lion et the Tiger, 1972, Jazz Odissey 006-009).

5. Black Picture Show, une histoire de corruption. Un poète et dramaturge noir se retrouve dans une unité psychiatrique du Bronx, parcourt sa vie à ses derniers jours. Clive Barnesjan le 7 janvier 1975 relate dans le New York Times: «N'ayez aucun doute à ce sujet, Bill Gunn qui a écrit "Black Picture Show", qui s'est ouvert hier soir au Vivian Beaumont Theatre pour le New York Shakespeare Festival, est un auteur dramatique splendide –une véritable découverte de Joseph Papp. une pièce écrite et réalisée par Bill Gunn. Musique composée et dirigée par Sam Warman; Dyanne Hochman, directrice de la production, présentée par le New York Shakespeare Festival Lincoln Center. Joseph Pape, producteur. Chanteur Sam Waymon.»

6. A propos de la scène des lofts, et contrairement à ce qu’on peut lire un peu partout, la scène des lofts à New York a débuté bien avant les années 1970, comme en témoigne le Jazz Loft Project (un événement multimédiatique réalisé en 2009-2010 autour des photos du grand photographe W. Eugene Smith de 1957 à 1965) que nous évoquions dans Jazz Hot n°651, c'est l'épisode qu'évoque ici John Betsch, à travers la mémoire de Steve Lacy et des répétitions du big band de Thelonious Monk autour de la musique d'Hal Overton. La création artistique dans son ensemble, et pas seulement le jazz, contribua à ce mouvement en réinvestissant des friches industrielles abandonnées. Le jazz prolongea l'histoire dans les années 1970, une époque où il commençait de fait à se retrouver en marge de sa propre histoire par une dérive commerciale, suite à l'écrasement par les musiques de consommation de masse et la nouvelle industrie de la musique et du spectacle. Sam Rivers, Rashied Ali, Joe Lee Wilson en furent des acteurs de premier plan comme le rappellent dans les interviews de cet automne 2018 Warren Smith et ici John Betsch.

7. Max Gordon (1892-1978) est le patron-fondateur du Village Vanguard de New York, créé en 1934 sur Charles Street et Greenwich Avenue, puis rapidement dès 1935 au 178 7th Avenue où il demeure actuellement. Lorraine Gordon, l'épouse de Max, née Lorraine Stein en 1922, a participé activement à sa période jazz d'après-guerre et a dirigé le club après le décès de. Elle est décédée très récemment le 9 juin 2018 (http://www.jazzhot.net/PBEvents.asp?ActionID=67240448&PBMItemID=34473). Le Village Vanguard est le plus célèbre et sans doute le plus ancien club de New York, à l'origine dévolu également à la poésie, à la musique populaire, aux débats politiques et il fut particulièrement actif sur le plan de la déségrégation. Harry Belafonte s'y produisit à ses débuts.

*

CONTACT: ubetscha@gmail.com

DISCOGRAPHIE DISCOGRAPHIE

Leader

CD 1974. The John Betsch Society, Earth Blossom, Strata-East Records 19748/Heavenly Sweetness 005

CD 2010. The John Betsch Society, Alive in Paris, Tribal Records

Sideman

LP 1965. Artistes divers, Berklee School of Music, Berklee 10

LP 1977. Artistes divers, Liberation Southafrica. Freedom Songs, Safco A-001

CD 1977. Maurice «Kalaparusha» McIntyre, Kwanza, Baystate 35109

CD 1977. Dollar Brand, The Journey, Downtown Sound 1002

LP 1978. Roland Alexander Quintet, Live at the Axis, Kharma PK5

CD 1979. Dollar Brand, Africa. Tears and Laughter, Enja 9476-2

CD 1979. Sathima Bea Benjamin, Sathima Sings Ellington, Primo 05

LP 1979. Don Rose, Close Opposites, Alacra 3007

LP 1979. Frank Stagnitta, Remembrance, Noteworthy 1001

CD 1979. Marty Cook, Trance, Circle 31279/20

CD 1981. Archie Shepp, I Know About the Life, Sackville 3026

LP 1981. Marilyn Crispell, Spirit Music, Cadence Jazz 1015

CD 1981. Archie Shepp, MyMan (Tribute to Sidney Bechet), Impro 06

LP 1982. Saheb Sarbib, Jancin' at Jazzmania, Jazzmania 50325

CD 1982. Henry Threadgill, When Was That?, About Time 1004

CD 1982. Marilyn Crispell, Live in Berlin, Black Saint 120069-2

CD 1983. Henry Threadgill, Just the Facts and Pass the Bucket, About Time 1005

CD 1984. Thomas Chapin, Radius, MU 1005

LP 1984. Contemporary Composers’ Ochestre, Vol. 1, WMC Records 3098

CD 1984. Billy Bang, The Fire From Within, Soul Note 1086

CD 1984. Henry Threadgill, Subject to Change, About Time 1007

CD 1985. Mario Pavone, Sharpeville, Playscape Recordings J090885

CD 1985. Mike Ellis, What Else is New, Pan Music ALZ28016

CD 1986-87. Marty Cook Group with Jim Pepper, Nightwork, Enja 5033

CD 1987. Jim Pepper, Dakota Song, Enja 5043-2

CD 1987. Marty Cook/Jim Pepper, Red, White, Black and Blue, Enja 5067-59

CD 1987. Mal Waldron Trio feat. Jim Pepper, Mal, Danse & Soul, Tutu 888102

CD 1988. Jim Pepper, The Path, Enja 5087-2

CD 1988. Mal Waldron, No More Tears: For Lady Day, Timeless 328

CD 1988. Simon Nabatov, Inside Lookin’ Out, Tutu 888104-2

CD 1988. Marty Cook Group feat. Jim Pepper, International Jazz Festival Münster 1988, Tutu 888110

CD 1988. Klaus König, Times of Devastation/Poco a poco, Enja 6014-2

CD 1989. Jim Pepper-Claudine François Trio, Camargue, Pan Music 1106

CD 1989. Steve Lacy, Anthem, Novus 3079-2

CD 1989. Thierry Bruneau, Live at «De Kave», Serene 01

CD 1989. Mal Waldron Quartet feat. Jim Pepper, Quadrologue at Utopia, Tutu 888118

CD 1989. Mal Waldron Quartet feat. Jim Pepper, More Git’ Go at Utopia. Volume 2, Tutu 888148

CD 1989. Jim Pepper, Flying Eagle. Live at New Morning, Tutu 888194

CD 1990. Mal Waldron Trio, Spring in Prague, Alfa Jazz 62

CD 1990. Jim Pepper, Remembrance, Tutu 888152

CD 1990. Klaus König Orchestra, At the End of the Universe, Enja 6078-2

CD 1990. Steve Lacy, Itinerary, Hat Art 6079

CD 1991. Elvira Plenar, I Was Just…, Free Flow Music 0191

CD 1991. Steve Lacy Sextet, Live at Sweet Basil, Novus 63128-2

CD 1991. Charlie Mariano/Mal Waldron Trio, Autumn Dreams, Alfa Jazz 142

CD 1991. Gijs Hendriks Quartet and Guests, Gentlemania, YVP Music 3028

CD 1992. Annette Lowman, Movies Memories, Le Chant Du Monde 274941

CD 1992. Steve Lacy Double Sextet, Clangs, Hat Art 6116

CD 1992. Claudine François, Healing Force, Pan Music 1115

CD 1992. Charlie Mariano, New Horizon (Dedicated to a Changing Europe), Alfa Jazz 241

CD 1992. Steve Lacy Sextet, We See, Hat Art 6127

CD 1992. Dan Rose, Conversations, Enja 8006-2 6127

CD 1993. Steve Lacy Quartet, Revenue, Soul Note 121234-2

CD 1993. Steve Lacy, Vespers, Soul Note 121260-2

CD 1994. Steve Lacy, Findings, CMAP 003-004

CD 1994. Hermann Martlreiter Quartet, Live at Birdland Neuburg, Birdland 005

CD 1995. David Murray, Flowers Around Cleaveland, Blue Regard CT 1951

CD 1995. Horace Tapscott, Among Friends, Jazz Friends 004

CD 1996. Jeri Brown, April in Paris, Justin Time 92

CD 1996. Steve Lacy, Bye-Ya, Free Lance 025

CD 1996. ZIP, Getting' X-Perimental Over U, Verve 529466-2

CD 1997. Marty Cook Group, Theory of Strange, Enja 9107-0

CD 1997. Steve Lacy, The Rent, Cavity Search 44

CD 1998. Steve Lacy, The Holy La, Freelance NS0201

CD 1999. Viviane Ginapé, Café, Charlotte 187

CD 1999. Steve Lacy, Early and Late, Cuneiform 250/25

CD 1999. Alex Coke, New Texas Swing, Creop Muse 10

CD 1999. Steve Lacy/Roswell Rudd, Monk’s Dream, Verve 543090-2

CD 1999. Roswell Rudd, Knitting Factory 276

CD 1999. Alain Jean-Marie, Lazy Afternoon, Shai 525-2

CD 1999-2000. Alex Coke, New Texas Swing, Creop Muse 10

CD 2000. Hermann Martlreiter, Now and After, JazzTown 2303015-2

CD 2000. Muneer B. Fennell & The Rhythm String Band, An Encounter With Higher Forces, Double Moon 71019

CD 2001. Chris Cody Coalition, Midnight Tide, Cristal Records 0303

CD 2001. Steve Lacy, The Beat Suite, Sunnyside 3012

CD 2002. Steve Lacy Roswell-Rudd Quartet, Early and Late, Cuneiform 250/251

CD 2003. Achille Gajo Trio, Blue Sand, Piadrum 302

CD 2003. Claudine François, Lonely Woman, Marge 32

CD 2004. Sarah Morrow and The American All-Stars in Paris, O+ Music 107

CD 2006. Uli Lenz, Good-Bye Venus, Tutu 888218

CD 2006. Piotr Wojtasik, Circles, SoJazz Records 005

CD 2007. Mircea Tiberian/Chris Dahlgren/John Betsch, Ulysses, Open Art Records 7423

CD 2008. Jobic Le Masson Trio, Hill, Enja 9516-2

CD 2009. M.J. Williams, Trance Atlantic: The M.J. Williams Paris Project, Blip Records

CD 2010. Daniel Erdmann, Patchwork Dreamer, Vents d’Est 1109-07

CD 2011. Mircea Tiberian/Chris Dahlgren/John Betsch, Both Sides of the River, Societatea de Concerte Bistrița

CD 2016. Jobic Le Masson Trio+ Steve Potts, Song, Enja 9644-2

CD 2017. Joris Teepe, In the Spirit of Rashied Ali, Jazz Tribes

VIDEOS 1995. Steve Lacy Quartet, «Revenue», Jazz ist Geschichtenerzahlen, Allemagne

Steve Lacy (as), Bobby Few (p), Jean-Jacques Avenel (b), John Betsch (dm)

https://www.youtube.com/watch?v=ocNsHpG5T10

1998. Steve Lacy Trio, Sunset, Paris

Steve Lacy (as), Jean-Jacques Avenel (b), John Betsch (dm)

https://www.youtube.com/watch?v=V-xOMO0kEMM

2007. Sarah Morrow and The American All-Stars in Paris, Wackerhalle, Allemagne (17 mars 2007)

Sarah Morrow (tb), Pee Wee Ellis (ts), Ricky Ford (ts), Rhoda Scott (org), Peter Giron (b), John Betsch (dm)

https://www.youtube.com/watch?v=DYlmHip1EiI

2007. Archie Shepp Quintet, Galerie de Berlinval, Morsain, Aisne (10 novembre 2007)

Archie Shepp (ts), Rasul Siddik (tp), Tom McClung (p), Jack Gregg (b), John Betsch (dm)

https://www.youtube.com/watch?v=gPq-l93RyRw

2009. Solo de démonstration de John Betsch pour Batteur Magazine

https://www.youtube.com/watch?v=7vgYorqNLM4

2010. Ricky Ford Quartet, Duc des Lombards, Paris (6 mars 2010)

Ricky Ford (ts), Kirk Lightsey (p), Darryl Hall (b), John Betsch (dm)

https://www.youtube.com/watch?v=NDI19zX2JVc

2012. The John Betsch Society, Caveau des Légendes, Paris (16 juin 2012)

John Betsch (dm), Longineu Parsons (tp), Jobic Le Masson (p), Peter Giron (b)

Part I: https://www.youtube.com/watch?v=z6I_ENl2h8g

Part II: https://www.youtube.com/watch?v=0_Z1KNZgkY0 2018. Benny Golson Quartet, «Take the ‘A’ Train», Duc des Lombards, Paris (3 août 2018)

Benny Golson (ts), Antonio Faraò (p), Gilles Naturel (b), John Betsch (dm)

https://www.youtube.com/watch?v=NDI19zX2JVc

|